-

忘れられた日本人 (著 宮本常一)

¥1,078

柳田国男・渋沢敬三の指導下に、生涯旅する人として、日本各地の民間伝承を克明に調査した著者(1907―81)が、文字を持つ人々の作る歴史から忘れ去られた日本人の暮しを掘り起し、「民話」を生み出し伝承する共同体の有様を愛情深く描きだす。 「土佐源氏」「女の世間」等十三篇からなる宮本民俗学の代表作。(解説 網野善彦)

-

新装版 まじないの文化史 (監修 新潟県立歴史博物館)

¥1,980

古来から人々は、神秘的なものの力を借りたい時に呪符を用いてきた。 この信仰は現代まで形を変えて連綿と続いている。 呪符信仰のルーツや変遷に、歴史・民俗の視点から迫る。新装版で登場! ●新潟県立歴史博物館 (監修) 新潟県の歴史や文化を壮大なスケールで紹介する博物館。昭和の雪国での暮らしや縄文時代の四季が実物大で再現され、その時代を旅するような気分で歴史に親しむことができる。歴史をテーマとした企画展も好評。 (出版元より) 発売日:2025.11.12 出版社:河出書房新社 判型:A5判 ページ数:120

-

隣の国の人々と出会う (著 斎藤真理子)

¥1,540

シリーズ「あいだで考える」 不確かな時代を共に生きていくために必要な 「自ら考える力」 「他者と対話する力」 「遠い世界を想像する力」 を養う多様な視点を提供する、 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ。 * いま、韓国の文学、音楽、ドラマや映画に惹かれ、その社会や言語に関心を持つ人はますます増えている。 本書では、著者が韓国語(朝鮮語)を学び始めた背景、この言語の魅力、痛みの連続である現代史と文学の役割、在日コリアンと言語のかかわりなどを、文学翻訳の豊かな経験から親しみやすく語る。 文字、音、声、翻訳、沈黙など、多様な観点から言葉の表れを捉え、朝鮮半島と日本の人々のあいだを考える1冊。 (装画:小林紗織) ー目次ー 序に代えて――1杯の水正果を飲みながら 1章 말(マル) 言葉 韓国語=朝鮮語との出会い 隣の国の人々の「マル」 マルに賭ける作家たち 2章 글(クル) 文、文字 ハングルが生まれる 文字の中に思想がある マルとクルの奥にひそんでいるもの 3章 소리(ソリ) 声 豊かなソリを持つ言語 朝鮮語のソリの深さ 思いとソリ 4章 시 (シ) 詩 韓国は詩の国 植民地支配の下で書いた詩人 現代史の激痛と文学 惑星のあいだを詩が行き来する 5章 사이(サイ) あいだ 翻訳の仕事をしている場所 サイにはソリがあふれている おわりに 韓国語と日本語のあいだをもっと考えるための 作品案内 ●斎藤真理子 1960年新潟県生まれ。韓国文学の翻訳者。著書に『本の栞にぶら下がる』(岩波書店)『曇る眼鏡を拭きながら』(くぼたのぞみとの共著、集英社)『韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス)、訳書にハン・ガン『別れを告げない』(白水社)チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』(河出書房新社)パク・ミンギュ『カステラ』(共訳、クレイン)ほか多数。 (出版元より) 発売日:2024.8.27 出版社:創元社 判型:四六 変形 ページ数:160

-

図説 花開くアメリカ児童文学 (著 ちばかおり)

¥1,980

『トム・ソーヤの冒険』『アンクル・トムの小屋』『パレアナ』『あしながおじさん』『小公子』など日本の読者にもなじみの深い名作の舞台と歴史背景を解説、あの名作をもっと深く知る1冊! ●ちば かおり 福岡県生まれ。児童書を中心に編集、執筆に携わる。著書に『ラスカルに会いたい』『アルプスの少女ハイジの世界』(求龍堂)、『ハイジが生まれた日』(岩波書店)等多数。 (出版元より) 発売日:2022.1.27 出版社:河出書房新社 判型:A5変形 ページ数:128

-

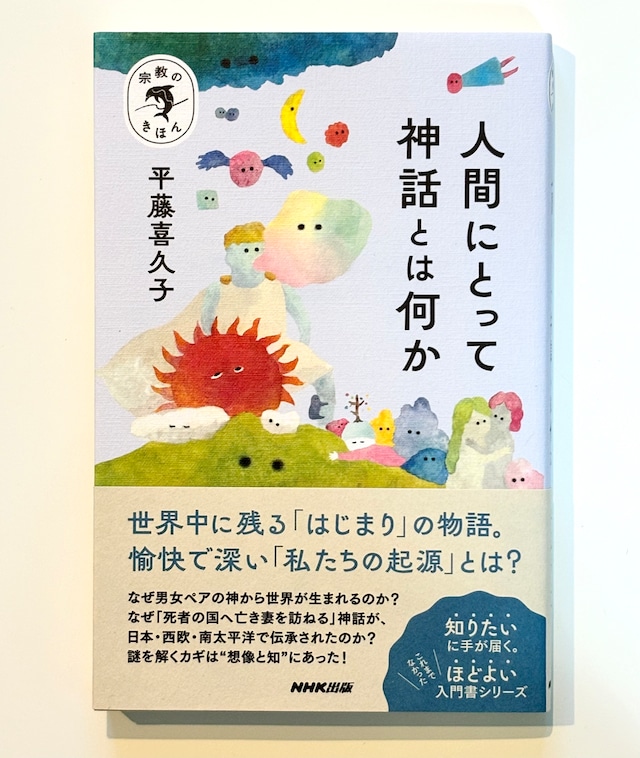

宗教のきほん 人間にとって神話とは何か (著 平藤喜久子)

¥1,870

それは、世界のあらゆる謎をひらく物語―― 小説・映画・ゲームなどのモチーフとして親しまれている「神話」。 それは元々、「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」という普遍的な問いに、世界各地の民族や文化がさまざまな物語を紡ぐことで答えてきたものだった。 なぜ男女ペアの神から世界が作られるのか? どうして「死者の国へ亡き妻を訪ねる」神話が、日本・ヨーロッパ・南太平洋のいずれでも見られるのか?―― 世界各地に伝えられた神話を、大胆かつ丁寧に比較し、歴史学・人類学・心理学など現代的な知見も加えて読み解き、この壮大なスケールの人間文化の本質と魅力に迫る。 明快な語り口に、コラムや写真・図版も充実。「読んで、識る」楽しさに満ちた神話入門。 ー目次ー はじめに 序章 神話を知るために 第1章 神について考える 第2章 神話が伝えていること 第3章 神話と歴史はどう関わるのか 第4章 神話から何が学べるのか おわりに ●平藤喜久子 國學院大學教授。山形県生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(日本語日本文学)。専門は神話学、宗教学。NHK Eテレ「趣味どきっ!」の「ニッポン神社めぐり」シリーズで講師を務める。著書に『神話学と日本の神々』(弘文堂)、『日本の神様 解剖図鑑』『世界の神様 解剖図鑑』『物語を作る神話 解剖図鑑』(いずれもエクスナレッジ)、『「神話」の歩き方』(集英社)、共編著に『神の文化史事典』(白水社)、『〈聖なるもの〉を撮る 宗教学者と写真家による共創と対話』(山川出版社)など多数。 (出版元より) 発売日:2025.5.23 出版社:NHK出版 判型:B6変型判 ページ数:208

-

現代アメリカ文学ポップコーン大盛

¥1,980

文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版! 座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。 <登場する人物> ドン・デリーロ、ルシア・ベルリン、ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー、モナ・アワド、ロバート・クーヴァー、アルフィアン・サアット、ジェスミン・ウォード、トニ・モリスン、チャック・パラニューク、モニク・トゥルン、コルソン・ホワイトヘッド、ローレン・グロフ、ハニャ・ヤナギハラ、カルメン・マリア・マチャド、ジーナ・アポストル、ブレット・イーストン・エリス、ピーター・オーナー、パトリック・デウィット、ジェイク・スキーツ、シェリー・ディマライン、シークリット・ヌーネス、ロクサーヌ・ゲイ、多和田葉子、ミチコ・カクタニ、ポール・ベイティ、ショーン・ペン、ルイーズ・グリュックほか <登場する作品> 『アメリカン・サイコ』『ハミルトン』『サブリナ』『ファイト・クラブ2』『フライデー・ブラック』『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』『ビラヴド』『ゲド戦記』(ル=グウィン遺稿)『マレー素描集』『友だち』『マギー・ブラウンその他の人々』『ポイント・オメガ』『ハックルベリー・フィンの冒けん』『シスターズ・ブラザーズ』『掃除婦のための手引き書』『セルアウト』『ブラッグズヴィルにようこそ』『見えない人間』『彼女の体とその他の断片』『スピン』『サウスパーク』『13の理由』『デトロイト ビカム ヒューマン』ほか 【目次】 はじめに(青木耕平) 執筆者紹介 CHAPTER 1 現代アメリカ文学のおもしろさ ひげを生やしたハックとトム──ロバート・クーヴァー『西部のハック』(里内克巳) 蚊が語るアフリカ100年の人間模様──ナムワリ・サーペル『オールド・ドリフト』(里内克巳) 竜の風と共に去りぬ──ル=グウィン遺稿『ゲド戦記』真の最終章「Firelight」を読む(青木耕平) 人はテロリストに生まれるのではない──カラン・マハジャン『小さな爆弾たちの連合』あるいは我らの時代(青木耕平) 取り残された人たちへの回路──ルシア・ベルリンの作品をめぐって(日野原慶) ルイーズ・グリュック──「わたし」と対峙する詩人(吉田恭子) CHAPTER 2 浮かび上がるアメリカ社会 “America” feat. Elvis Presley, 2018 Remix(藤井光) アウトソースされた苦しみ──ふたつの短編小説から(藤井光) 切り離されるもの──リン・マー『断絶』をめぐって(藤井光) スティル・ナンバー・ワン・アメリカン・サイコ──ブレット・イーストン・エリス、9年ぶりの帰還(青木耕平) ウェルカム・トゥー・(ポスト)エンパイア──B.E.エリス『ホワイト』part 2(青木耕平) 本日限定のセール──21世紀の暴力とゾンビ文化と翻訳と(藤井光) 『ビラヴド(愛されし者)』から『アンべリード(葬られぬ者)』へ──ジェスミン・ウォードとアメリカの10年(青木耕平) 文学を成功作と失敗作に分けてみよう──リチャード・グレイが提唱するフィクションの好ましきあり方(矢倉喬士) 分断されたアメリカにようこそ──T.ジェロニモ・ジョンソンの小説(里内克巳) CHAPTER 3 世界中を旅しながら 九龍に充実するオルタナティヴなリアル──香港バプテスト大学国際作家ワークショップ滞在記1(吉田恭子) 三首の女子がスペキュラティヴ・フィクションをスペキュレイトする──香港バプテスト大学国際作家ワークショップ滞在記2(吉田恭子) コルソン・ホワイトヘッドの基調講演中は日本庭園を回遊していました──ポートランドAWP19参戦記(吉田恭子) 哲学者と文学者を同じ部屋に2日間閉じ込めてみた──ラトガース大学翻訳ワークショップ報告(吉田恭子) CHAPTER 4 魅力的な作家たち 居心地のわるい読書──ハニャ・ヤナギハラ『あるささやかな人生』(加藤有佳織) こわかわいい創造の物語──モナ・アワド『バニー』(加藤有佳織) 3日目のアザの色みたいにきれいだ──パトリック・デウィットによる4つの小説(加藤有佳織) オレンジのブックリスト──ジェイク・スキーツの詩集とシェリー・ディマラインの小説(加藤有佳織) ともだちのともだち──ジェニファー・クレイグ『ポット始めました』とシークリット・ヌーネス『友だち』(加藤有佳織) 「素描」を書く者、「素描」を読む者(藤井光) 「生き延びる」とは何か、「俺たち」とは誰か(藤井光) 残像に目移りを──ドン・デリーロ『ポイント・オメガ』におけるスローモーションの技法(矢倉喬士) 孤独な人のための文学──ピーター・オーナーのささやかな世界(里内克巳) CHAPTER 5 フェミニズムとアメリカ文学 #MeToo時代のクリエイティヴ・ライティング(吉田恭子) ダメ男のレガシーを語る女たち──パートI:アレグザンダー・ハミルトンの場合(吉田恭子) ダメ男のレガシーを語る女たち──パートII: ラフカディオ・ハーンの場合(吉田恭子) ゆがんだカラダ、ひびく声──カルメン・マリア・マチャドの小説(日野原慶) ショーン・ペンよ、ペンを置け──“史上最悪”のデビュー作『何でも屋のボブ・ハニー』(青木耕平) ガールズ・パワーからホラーへ──クリステン・ルーペニアンによるポスト・トゥルース時代の小説戦略(矢倉喬士) 本でできた虹の彼方へ──レインボー・ブックリスト(佐々木楓) 文学の不気味の谷を越えて──メレディス・ルッソの『イフ・アイ・ワズ・ユア・ガール』(佐々木楓) CHAPTER 6 FATをめぐるものがたり FATをめぐるものがたり(1)──『ダイエットランド』と、あるひとつの解放宣言(日野原慶) FATをめぐるものがたり(2)──ふとっていることの語源学(エティモロジー)と物語学(ナラトロジー)(日野原慶) FATをめぐるものがたり(3)──『飢える私』と「残酷な」世界(日野原慶) FATをめぐるものがたり(4)──『ミドルスタイン一家』と『ビッグ・ブラザー』における家族と身体(日野原慶) CHAPTER 7 文学は文字だけではない 文字は文字ではいられない──英語授業でグラフィック・ノベルを教える(矢倉喬士) 君、バズりたまふことなかれ──沈黙を取り戻すグラフィック・ノベル『サブリナ』(矢倉喬士) スケートリンクから宇宙の果てへ──ティリー・ウォルデン『スピン』『陽光に乗って』(里内克巳) あ・・・・・・ありのまま今起こったことを話すぜ!──ドラマ『13の理由』シーズン3で人は誰しも被害者と加害者の側面を持つという作風への批判が相次いだかと思ったら、いつのまにかオルタナ右翼が映画『パシフィック・リム』を理想的な世界とみなしている事実に気づかされていた(矢倉喬士) ソーシャル・ネットワークと文学──アダム・ジョンソン『フォーチュン・スマイルズ』/「ニルヴァーナ」(日野原慶) タイラー・ダーデンふたたび、みたび──『ファイト・クラブ2』そして『ファイト・クラブ3』(青木耕平) トランプのいない世界の風刺──『サウスパーク』の受難(青木耕平) お目醒めはほどほどに──『デトロイト ビカム ヒューマン』における保守的ジェンダー観と人種表象について(矢倉喬士) CHAPTER 8 翻訳とは何か? 英語を壊すお・も・て・な・し──多和田葉子の『献灯使』とマーガレット満谷の『The Emissary』の翻訳術(矢倉喬士) 柴田さんと村岡さん──『ハックルベリー・フィンの冒けん』の新しさ(里内克巳) 詩人のように翻訳し、翻訳者のように創作せよ──パートI:翻訳とアイスランド語の未来(吉田恭子) 詩人のように翻訳し、翻訳者のように創作せよ──パートII:アメリカ手話の翻訳詩を「読んで」みる(吉田恭子) COLUMN 文学の現場はどこにあるのか──イギリスからみた文学創作(吉田恭子) 座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」 加藤有佳織×柴田元幸×藤井光×矢倉喬士×吉田恭子 あとがき おわりに(矢倉喬士) 【著者プロフィール】 青木耕平(あおき・こうへい) 1984年生まれ。出版社勤務を経て、一橋大学大学院に進学、1990年代のアメリカ小説/文化を研究する。現在、東京都立大学・武蔵野美術大学非常勤講師。主な論考に「アメリカの裏切り者」(「アステイオン」93号)、「神話を書き換え、高く翔べ──ジェスミン・ウォードとアメリカの十年」(『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』付属解説)、「『ビラヴド』と、その時代」(「ユリイカ」2019年9月号)。 加藤有佳織(かとう・ゆかり) 慶應義塾大学文学部助教。アメリカやカナダの文学、世界各地のカッパ(的な存在)に関心がある。翻訳にトミー・オレンジ『ゼアゼア』(五月書房新社、2020年、近刊)。 里内克巳(さとうち・かつみ) 大阪大学言語文化研究科に勤める。著作は『多文化アメリカの萌芽』(彩流社、2017年、単著)、マーク・トウェイン『それはどっちだったか』(彩流社、2015年、翻訳)、『〈連載版〉マーク・トウェイン自伝』(彩流社、2020年、翻訳)、『バラク・オバマの言葉と文学』(彩流社、2011年、編著)など。 佐々木楓(ささき・かえで) 関西大学他非常勤講師。セクシュアルマイノリティとされる人たちの小説や映画を中心に、個人と社会の性のあり方について研究中。 日野原慶(ひのはら・けい) 大東文化大学にてアメリカ文学を研究。特に現代のアメリカ小説を対象にエコクリティシズムと呼ばれる環境に焦点を当てた文学批評をおこなっている。ごく最近のアメリカ小説などにも関心をひろげ研究対象としている。 藤井光(ふじい・ひかる) 1980年大阪生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士課程修了。同志社大学文学部英文学科教授。主要訳書にD・ジョンソン『煙の樹』、S・プラセンシア『紙の民』、R・カリー・ジュニア『神は死んだ』、H・ブラーシム『死体展覧会』、M・ペンコフ『西欧の東』(以上、白水社)、D・アラルコン『ロスト・シティ・レディオ』、T・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』、S・フリード『大いなる不満』、A・ドーア『すべての見えない光』(第3回日本翻訳大賞受賞)、R・マカーイ『戦時の音楽』(以上、新潮社)、N・ドルナソ『サブリナ』(早川書房)など。 矢倉喬士(やぐら・たかし) 西南学院大学で現代アメリカ文学を研究。ドン・デリーロの作品を中心的に扱った博士論文を執筆後、小説、映画、グラフィック・ノベル、ドラマなどを対象に現代アメリカを多角的に考察している。ドン・デリーロ『アンダーワールド』論で2015年度日本アメリカ文学会関西支部奨励賞受賞。翻訳にタナハシ・コーツ『僕の大統領は黒人だった』(慶應義塾大学出版、2020年、池田年穂・長岡真吾との共訳)がある。 吉田恭子(よしだ・きょうこ) 1969年福岡県生まれ。立命館大学教授。英語で小説を書く傍ら、英語小説を日本語に、日本の現代詩や戯曲を英語に翻訳している。短編集『Disorientalism』(Vagabond Press、2014年)、翻訳にデイヴ・エガーズ『ザ・サークル』(早川書房、2014年)、『王様のためのホログラム』(早川書房、2016年)、野村喜和夫『Spectacle & Pigsty』(OmniDawn、2011年、Forrest Ganderとの共訳)など。 (出版元より) 発売日:2020.12.24 出版社:書肆侃侃房 判型:A5判 ページ数:376

-

スペクテイター53号 特集「1976 サブカルチャー大爆発」

¥1,100

「政治の季節」と呼ばれる1960年代と、バブル経済へ突入していった1980年代に挟まれて、まるでなにも起こらなかったかのように思われがちな、1970年代。 ところが、大人たちの目の届かない若者たちの世界では、文化的ビッグバンと呼ぶべき重要な出来事が起きていた。 オカルト、アニメ、パンク、自己教育…。 4つのサブカルチャー誕生の瞬間に立ち会ったリトルマガジン関係者の証言や論考を通じて、1976年に起こったサブカルチャー大爆発の真相に迫る。 目次 PLAY BACK 1976 作画 関根美有 クロニクルズ 70年代の主な出来事 論考 アナザー・スピリッツ・オブ・76 〝76年精神〟とはなにか 文 宇田川岳夫 インタビュー① 氷川竜介氏(アニメ・特撮評論)に聞く 『宇宙戦艦ヤマト』とファンダム形成史 取材・構成 鴇田義晴 インタビュー② 武田崇元氏(八幡書店社主)に聞く 『地球ロマン』とジャパニーズ・オカルト再発見 取材・構成 宇田川岳夫 NIPPON 70S 写真 児玉房子 寄稿① 『ロック・マガジン』にみるパンクの日本上陸 文 東瀬戸悟 写真提供 阿木譲アーカイブ 開田裕治 寄稿② 自己教育の教科書として創刊された『別冊宝島』 文 長沼行太郎 まんが 「夜の魂」 作 まどの一哉 はみだし偉人伝 その4 水谷孝 裸のラリーズと「死」 文 横戸茂 写真 中藤毅彦 (版元より) 発売日:2024.8.30 出版社:エディトリアル・デパートメント サイズ:B5変型 ページ数:184 ============================= ひとつのテーマを深く掘り下げ、日常に新たな知識・視点を与えてくれるバイアニュアルマガジン”SPECTATOR”。 53号は「1976 サブカルチャー大特集」と題し、日本のサブカルチャー史における「1976」に焦点を当て、現代の我々を取り巻く文化の出発点を考察。 1976といえばやはりパンク誕生の年という印象が強くありますが、音楽に限らず、さまざまな分野において変革が起きていたということ。 2020年代の現代に目を向けると、高度に発達した科学技術が文化面にも大きな影響・変化をもたらしつつあります。 サブカルチャーは社会の姿を映す鏡であり、1976年という激動の時代を追った本書から得られるものは多いはず。

-

スペクテイター 52号 「特集 文化戦争」

¥1,100

人種差別、ジェンダー平等、同性婚などの課題をめぐって議論が沸騰し、ときには激しい争いにまで発展することもある現代社会。 自分とは異なる立場や価値観をもつ相手を攻撃しあう〝文化戦争〟とも呼ばれるこの状況は、いつ頃から、どのようにして始まったのか? 私たちは、いったい誰と、何をめぐって争っているのか? 社会の二極化がすすむ理由や、ポリティカル・コレクトネス、キャンセル・カルチャー、WOKEなどの新語の背景、保守・リベラルといった政治思想の対立軸のしくみを探ります。 目次 イントロダクション “文化戦争用語”の基礎知識 まんが Riots IN USA アメリカの大学に台頭する息苦しい現実 作画 芳川ミコ 原作 赤田祐一(編集部) 論考 PC論争と文化戦争 文 高階悟 リベラルと保守のちがいがわかる政治思想入門 構成・文 桜井通開 図説 ひとめでわかるリベラルと保守のちがい 本テキスト提供 河野博子 画 藤本和也 インタビュー サミー前田氏に聞く 三多摩に流れついた日本のロック 取材・構成 編集部 まんが リベラルと保守──アメリカ政治の50年 作画 関根美有 原作 赤田祐一(編集部) ブックガイド アメリカ政治思想の現在を理解するための読書案内 選書・文 桜井通開 漫画評論 WAKE UP! ふくしま劇画にウォークネスを発見せよ 文 宇多川岳夫 図版協力 ふくしま政美 アメリカ政治思想史研究者・井上弘貴さんに聞く 日本人が知らないアメリカ保守 取材・構成 鴇田義晴 ジャーナリスト・河野博子さんに聞く “文化戦争”の起源と根底にあるもの 取材・構成 赤田祐一(編集部) (版元より) 発売日:2023.12.30 出版社:エディトリアル・デパートメント サイズ:B5変型 ページ数:176 ============================ ひとつのテーマを深く掘り下げ、日常に新たな知識・視点を与えてくれるバイアニュアルマガジン”SPECTATOR”。 52号は「文化戦争」と呼ばれる、昨今の政治的思想や価値観に基づく人々の衝突に焦点を当て、その起源や用語の定義を時折漫画も交えて、丁寧に解説。 ここ10年くらい、二元論的に社会が語られることが増え、党派間の分断の溝も深まり続けているように思えます。 本書は「保守」「リベラル」のような基本的な概念から、現代アメリカにおける政治思想の動向、文化戦争についてのブックガイドなど、流動的で変容し続ける情報社会の中で一度足を止め、その様相について見つめ直すことのできる内容となっています。

-

スペクテイター 51号 「特集 自己啓発のひみつ」

¥1,320

「この本を読めば、あなたの人生が変わります」 そんな甘いことばで誘い、心を惑わす、自己啓発系コンテンツ。 自分とは無縁だと思っていてもSNSやアプリを介して届けられ、いつのまにか〝自分みがき〟をさせられていたりするから、やっかいだ。 自己啓発の文化は社会にも深く浸透している。自助、教養、自己肯定感、ポジティブシンキング…。 これらの成長や改善を促す言説は、いつ、どのようにして根づいたのか? ルーツを辿ってみると、そのタネは明治の頃に早くも蒔かれていたことが…。 経済低成長時代に入り、よりいっそうの努力や向上が求められる社会のなかで、ひとり迷子にならないために、いま知っておきたい自己啓発のひみつ。 目次 まんが 自己啓発って何だろう? 哲学者エマソンからカーネギー『人を動かす』まで。自己啓発の文化史をストーリーまんが仕立てで 作画 関根美有 原作 赤田祐一(編集部) インタビュー 真鍋厚「自己啓発が流行りつづける背景」 アップルウォッチ、マインドフルネス、推しカルチャーなど、デジタル周辺の自己啓発文化を語る 取材・構成 鴇田義晴 インタビュー 大澤絢子「日本・修養・自己啓発」 『「修養」の日本近代 自分磨きの150年をたどる』(NHK出版)をもとに「修養」と「自己啓発」の関係について聞く 取材・構成 横戸 茂 インタビュー 斎藤直子「眼ざめよ! エマソン」 『自分を変えるということ アメリカの偉大なる哲学者エマソンからの伝言』(幻冬舎)をもとに「北米の自己啓発の起源」について聞く 取材・構成 赤田祐一(編集部) ブックレビュー 自己啓発書まとめて読んでみた サミュエル・スマイルズ『自助論』から、堀江貴文『多動力』まで。新旧取り交ぜた啓発書30冊を解説 選書・執筆 桜井通開 イラストレーション ぱやの 論考 自己啓発のパラドックス 自己啓発がはらむ問題性の指摘と、社会全体でどう対処していけばよいか。『思考のための文章読本』(ちくま学芸文庫)著者による提言集 文 花村太郎 イラストレーション 芳川ミコ (版元より) 発売日:2023.3.20 出版社:エディトリアル・デパートメント サイズ:B5変型 ページ数:176 ============================ ひとつのテーマを深く掘り下げ、日常に新たな知識・視点を与えてくれるバイアニュアルマガジン”SPECTATOR”。 51号は「自己啓発のひみつ」と題し、世間一般に広く受容され、社会に深く浸透する「自己啓発コンテンツ」に焦点を当てています。 大型本屋さんの売上ランキングの棚など、高確率で自己啓発的な書籍がランキング入りしているのをよく見かけます。 (私も「人とうまく話せる方法」みたいな本を何度か手にしたことがあります) 本書はその起源の解説から、実際に自己啓発本を読んだブックレビュー(福沢諭吉まで遡って)、自己啓発カルチャーが浸透する時代背景の解説など、現代社会に生きる人々から求められる「幸福」の形について考えさせれる内容となっています。

-

香川にモスクができるまで (著 岡内大三)

¥1,980

ロードサイドにモスク建立?! 地方都市で暮らす在日ムスリムたちを追った、 笑いと団結、そして祈りのルポタージュ 日本で暮らす移民は増え続けている。 香川県には、2019年時点で約800人のインドネシア系ムスリムからなるコミュニティーが存在していたが、信仰のための施設《モスク》はまだなかった。 信仰にとってモスクとはどのような存在なのか? そもそもイスラム教とはどのようなものなのか? モスク建立に奔走する長渕剛好きのインドネシア人フィカルさんとの出会いから、著者は祖国を離れ地方都市で暮らす彼らのコミュニティーに深く関わるようになっていく──。 【目次】 プロローグ 第1話 出会いと介入 和室に響き渡るムスリムの祈り 第2話 ゆめタウン、フードコート集合 寄付活動に密着 第3話 義理と人情の男 フィカルの波乱の人生 第4話 物件探しに見るフィカルさんのトラウマ 第5話 混迷の物件探し 差別と偏見のリアル 第6話 技能実習生とモスク 弟分のためのフィカルのカチコミ 第7話 モスク完成が目前に! 突然現れた、謎の富豪ムスリム 第8話 パンデミックが炙り出すムスリムの絆 第9話 危うい計画 無謀な挑戦の行方 第10話 突然翻られたパートナーの反旗 第11話 多様性の意義 ムスリムの世界観に救われる 第12話 娘たちへの不安 第13話 快進撃前夜 動画制作、涙の演奏会 第14話 ついに始動、インドネシア人コミュニティーの底力 第15話 70人のバス旅行 消えた友人と、私がムスリムを追う理由 第16話 モスク完成と聖なる出発点 ●岡内大三(おかうち・だいぞう) ライター/編集者。1982年生まれ。海外居住やバックパックでの旅を通じて、異文化に触れてきた。2011年に東京の出版社を退社し、フリーランスに。移民、少数民族、難民などを取材し、ノンフィクション記事を執筆。土着的な音楽や精神世界などにも興味を持ち、国内外で取材を続けている。近年は文章に軸足を置きつつ、リサーチをベースにした映像作品も制作。身体表現や生け花などのパフォーマンスをメディアと捉えなおし、ストーリーテリングの手法を模索している。 (版元より) 発売日:2023.1.26 出版社:晶文社 判型:四六判 ページ数:288

-

となりのイスラム (著 内藤正典)

¥1,760

SOLD OUT

仲良くやっていきましょう。 テロ、戦争を起こさないために― 大勢のイスラム教徒と共存するために―― これだけは知っておきたい。 現代イスラム地域を30年以上見つめつづけてきた研究者である著者が、いま、なぜ「こんなこと」になっているのか?を解説。 「一夫多妻制って?」などの日常的な話題から、「イスラム国」がなぜ生まれたか、といった世界情勢の見方や「テロを本当になくすために必要なこと」まで、抜群のわかりやすさで綴る、現代必読の一冊。 1980年代にシリアを、その後ヨーロッパでトルコ出身の移民を、それぞれ現地で研究してきました。 91年からは、トルコに家をもち、イスラム世界との交流をつづけています。 この本では、私が実際に見て聞いて研究した「となりのイスラム」をご紹介することで、みなさんの頭のなかにある、イスラムは怖いという思い込みを解いていこうと思います。 そして、ごくふつうに仲良くしていけるんだ、あるいは、そうしていきたい、と思い、行動する人たちが増えていってほしいと思うのです。――まえがきより 「これまででもっともわかりやすく、実践的で、役に立つイスラムの入門書だと思う。(…)これなら中学生にも理解できます。その解説力もスゴイです。」(斎藤美奈子氏、2016年9月11日、朝日新聞書評欄) 目次 序章 世界を救える国はどこか? 第1章 衝突は「今」起きたわけではない 第2章 イスラム教徒とは、どういう人か 第3章 西欧世界とイスラム世界はもとは同じ 第4章 となりのイスラム教徒と共に 第5章 ほんとはやさしいイスラム教徒 第6章 日本人が気になる12の疑問 第7章 イスラムの「病」を癒すために 終章 戦争、テロが起きないために私たちができること ●内藤正典 1956年東京都生まれ。東京大学教養学部教養学科科学史・科学哲学分科卒業。博士(社会学)。専門は多文化共生論、現代イスラム地域研究。一橋大学教授を経て、現在、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。著書に『イスラム――癒しの知恵』『イスラム戦争 中東崩壊と欧米の敗北』(以上、集英社新書)、『ヨーロッパとイスラーム』(岩波新書)、『トルコ 中東情勢のカギをにぎる国』(集英社)など多数。 (版元より) 発売日:2016.7.17 出版社:ミシマ社 判型:四六判 ページ数:256

-

イスラエルについて知っておきたい30のこと (著 早尾貴紀)

¥2,090

2023年10月7日に起きたハマースの蜂起から約15カ月半後の2025年1月19日、 イスラエルとハマースの間で6週間の「停戦」合意がなされた。 イスラエルの一方的な爆撃によりガザ地区の公共施設や主要インフラは壊滅的な状況に陥り4万人超が死亡、その大半は子どもや女性だったとされる。 だが、イスラエルによる暴力はいまに始まったことではない。 1948年のイスラエル建国前からシオニストたちはパレスチナの地の略奪を目標に、 欧米や周辺諸国を巻き込み、暴力を繰り返してきた。 キリスト教福音派のシオニズムへの接近、 ホロコーストの政治利用、ユダヤ教とシオニズムの対立、 PLOの挫折、オスロ合意の欺瞞、〈10・7〉蜂起、 そしてイスラエルが描く「ガザ2035」の未来図とは? いま私たちがパレスチナ問題を考えるための基本書。 「停戦」は、一般的な国家戦争の停戦とは全く異なり、 イスラエルによる一方的なガザ地区でのジェノサイドの「一時停止」にすぎません。 ガザ地区の占領も封鎖も変わらず、 またやはり占領下のヨルダン川西岸地区で続いているイスラエル軍の侵攻と 入植者による襲撃・収奪も止まることがないのです。――「あとがき」より ●早尾貴紀 1973年生まれ。東京経済大学教員。専門は社会思想史。2002〜04年、ヘブライ大学客員研究員として東エルサレムに在住し、西岸地区、ガザ地区、イスラエル国内でフィールドワークを行う。著書に『国ってなんだろう?』『パレスチナ/イスラエル論』『ユダヤとイスラエルのあいだ』、訳書にイラン・パぺ『パレスチナの民族浄化』(田浪亜央江との共訳)、サラ・ロイ『ホロコーストからガザへ』(岡真理、小田切拓との共編訳)、ジョー・サッコ『ガザ 欄外の声を求めて』などがある。 (版元より) 発売日:2025.2.23 出版社:平凡社 判型:四六版 ページ数:256

-

それはわたしが外国人だから? (著 安田菜津紀 / 絵と文 金井真紀)

¥1,980

ともに生きるってなんだろう? 難民、紛争などの取材・発信を続けるフォトジャーナリスト安田菜津紀が、日本の入管政策に翻弄されてきた、外国にルーツのある4人を取材。 一人ひとりの生きた道のりをたどることで、彼らがどんな困難に直面してきたかを、子どもにも伝わるよう平易なことばでまとめました。 あちらこちらで「多様性の尊重」がいわれているのに、そこから排除される人たちがいるのはなぜだろう。 共に生きるってなんだろう。 そんな対話のきっかけになることを願って――。 文筆家でイラストレーターの金井真紀によるカラーイラスト多数。 入管法や難民の人たちをもっと知るためのQ&Aや、金井による「難民・移民フェス」についてのエッセイも収載。私たちに何ができるのかを考えます。 はじめに 01 在留資格がないと、公園のなかの川がわたれない? リアナさんのお話 3つのことばがとびかう家族/いなくなってしまったお父さん/とつぜんはじまった「自由に移動ができない」くらし/「働いてはダメ」で苦しくなった生活/「とにかく帰れ」という法律になってしまう?/リアナさんの夢と、その3つの理由/ついに変わってしまった法律 02「日本の子どもたちに英語を教えたい」と夢見ていたのに ウィシュマさんのお話 のびのびと育った三姉妹/日本の子どもたちに英語を教えてみたい/とぎれてしまった家族への連絡/スリランカに帰れず、つづいた収容/ようやく見つけた、外に出る希望/点滴もされず、入院もできず……/とつぜんの知らせと母の悲しみ/悲しい再会/真相を知りたい家族の前に立ちはだかるもの 03 命の危険からのがれてきたのに アハメットさんのお話 自然にかこまれた農村のくらし/禁止されていた民族のことば/こっそり祝ったクルドの正月/安全な場所をもとめて、日本へ/どうして日本は自分たちを守ってくれないの?/ふたたび、ひきさかれた家族/ニュージーランドでむかえた新しい生活 04 外国人の「管理」「監視」はいつからはじまったの? 石日分さんのお話 多様な人びとがくらす桜本のハルモニたち/「キムチくさい」と言われつづけた子ども時代/母のふるさとに帰ろうとしたものの……/一方的に「日本人」「外国人」にされた在日コリアンたち 05 新しい法律のなにが問題? ほんとうに必要なしくみとは? 入管法のお話 06 いっしょに遊ぼう、ほしい未来をつくろう 難民・移民フェスのお話 おわりに 謝辞 もっと知りたいQ&A Q1 入管ってなんですか? Q2 入管施設への収容や、送還ってどういうこと? Q3 仮放免って、どうやって決められるの? Q4 在留資格のない子どもは日本にどれくらいいる?学校には行っている? Q5 日本にくらす、在留資格のない子どもたちはどうなるの? Q6 学校にかよわなくなると、在留資格がなくなってしまうの? Q7 学校にかよえなくても、仕事はできるのでは? Q8 ウィシュマさんはどうして収容されうつづけたの? Q9 具合がわるいのに、どうしてすぐに病院に行かせてくれないの? Q10 日本が好きな人だったのに…… Q11 入管ではどれくらいの人がなくなっているの? Q12 在留資格がないのは「わるいこと」なのでは? Q13 ほかの国でも長いあいだ収容されてしまうの? Q14 日本にはどれくらいのクルド人の人たちが住んでいるの? Q15 世界ではどれくらいの人がふるさとをおわれているの? Q16 移民ということばもよくききますが、難民とどうちがうの? Q17 日本はどれくらい難民を受け入れているの? Q18 なぜ日本は難民に認定される人がすくないの? Q19 飛行機で逃げるにはお金がかかるね。お金をもっていても難民なの? Q20 避難してきた人たちは、日本でどんなことに困っているの? Q21 仕事をしたいから難民申請している人もいるの? Q22 どうして日本はクルド人を難民として受け入れないの? Q23 日本で難民としてみとめられないなら、ほかの国に行けばいいのでは? Q24 難民の受け入れって負担なの? Q25 外国人がふえると犯罪がふえるってネットで見たけど、ほんと? Q26 「外国人は危ない」っていう偏見が広がると、どんなことが起きるの? Q27 日本でのくらしがたいへんなら、帰国すればいいのでは? ●安田菜津紀 1987年神奈川県生まれ。フォトジャーナリスト。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙―ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)他。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。 ●金井真紀 1974年千葉県生まれ。文筆家・イラストレーター。「多様性をおもしろがる」を任務とする。著書に『はたらく動物と』(ころから)、『パリのすてきなおじさん』(柏書房)、『虫ぎらいはなおるかな?』(理論社)、『世界はフムフムで満ちている』(ちくま文庫)、『日本に住んでる世界のひと』(大和書房)、『おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った 世界ことわざ紀行』(岩波書店)など。難民・移民フェス実行委員。 (版元より) 発売日:2024.4.15 出版社:ヘウレーカ 判型:四六判 ページ数:184

-

使える儒教 (著 安田登)

¥770

難攻不落の古典を「実用書」として読み直す。 誰もが一度は理解してみたいと思いながら、膨大な量と難解さで手も足も出ない儒教の古典「四書五経」。 入門したくとも、世にある解説書もまた難しい。 その四書五経を「実用の書」として読んでみると、驚くほど腑に落ちる。 今の生き方に何となく違和感がある、でも何をどう変えればいいのか分からない……。 その答えが四書五経の中にある。 キーワードは、自分の心を書き換えるための「思」「学」「礼」。 価値観を新たにしていくための9つの「思」とは? 孔子の説く、心の持ちようを変える「学び」の方法とは? 心の変化で大きな物事を動かせるようになる「礼」とは? 古典漢籍の道を究めた著者による、儒教を使いこなすための見取り図。 ●安田 登 能楽師。1956年千葉県生まれ。下掛宝生流ワキ方能楽師。高校教師時代に能と出会う。ワキ方の重鎮、鏑木岑男師の謡に衝撃を受け、27歳で入門。現在はワキ方の能楽師として国内外を問わず活躍し、能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演などをおこなう。著書に『能 650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)、『身体感覚で『論語』を読みなおす。』(新潮文庫)、『見えないものを探す旅』(亜紀書房)、『役に立つ古典』『別冊NHK100分de名著 集中講義 平家物語』『別冊NHK100分de名著 読書の学校 史記』(NHK出版)など。 発売日:2023.10.26 出版社:NHK出版 判型:A5 ページ数:112

-

みんなの密教 (著 白川密成)

¥825

SOLD OUT

近寄りがたいイメージが、一気にくつがえる! 仏教の中で理解するのが最も難しいといわれる「密教」。 その思想と教えの中から「三密修行」「大日如来」「両部の大経」「即身成仏」など、これだけは知ってほしい基礎知識のみを、仏教の歴史を追いながら丁寧に解説。 世界中の参拝客を魅了してやまない「お遍路」のお寺の僧侶が、なぜいま密教なのかを「現場の実感」から伝える、誰もが分かる入門書。 ●白川密成 1977年生まれ。第五十七番札所・栄福寺住職(愛媛県今治市)。真言宗僧侶。高野山大学密教学科卒業後、2001年より現職。デビュー作『ボクは坊さん。』が2015年に映画化。著書に『坊さん、父になる。』『坊さん、ぼーっとする。』(ミシマ社)、『マイ遍路』(新潮新書)、『空海さんの言葉』(徳間文庫)など。NHK こころの時代「空海の風景」に出演。 (版元より) 発売日:2025.1.27 出版社:NHK出版 版型:A5 ページ数:120

-

WORKSIGHT 25号 アジアのほう

¥1,980

「自律協働社会のゆくえ」を考えるメディア「WORKSIGHT」 25号は「アジアのほう」と題し、新たなカルチャーの潮流が生まれつつあるアジアに目を向け、来たる時代の手がかりを探ります。 中国インディ音楽からフットボールカルチャー、現行の出版文化にクラブカルチャーまで、時代の最先端を記録した一冊。 ========================== ◉新しいアジアのサイケデリクス 選=Go Kurosawa ロッテルダムを拠点にアジアの音楽を発信するレーベル・Guruguru Brainの Go Kurosawaが紹介する新しいアジアのクリエイティブの一端。 ◉巻頭言 ひとつに収束しない物語 文=山下正太郎(本誌編集長) ◉アジアのほう 対談:TaiTan(Dos Monos)×Go Kurosawa(Guruguru Brain) この150 年ほど、日本は遠く欧米を眼差し、その文化を取り入れることで自分たちの社会を形成してきた。状況は少しずつ移り変わり、眼前のアジアに新しい文化がうごめくのを日々目撃するようになった。日本/アジア/欧米を股にかけて活動するアーティストふたりが考える、「アジアのほう」の見つめ方。 ◉イースタンユースの夜明け Eastern Margins/bié Records/Yellow Fang/ Orange Cliff Records/Yao Jui-Chung かつて欧米が絶大な影響力を誇ってきたグローバルカルチャーが分散化しながら多極化しているいま、カルチャーをめぐる新しい潮流がアジアから生まれつつあるのかもしれない。 アジアの変化を最前列で見ながら、まだ見ぬカルチャーのありようを切り拓いてきた5人のフロントランナーに訊いた。 ◉北京のインディ番長、阿佐ヶ谷に現る mogumogu から広がるオルタナティブ・コミュニティ 100年ほど前、川端康成らが居を構えて阿佐ヶ谷文士村を形成したエリアに、2023年オープンした中国インディ音楽のショップ/ライブハウス「阿佐ヶ谷 mogumogu」。中国、日本、さらには世界へ。アットホームな空気感のままに広がるインディでオルタナなネットワーク。 ◉Dirt-Roots サッカーでつながるコレクティブ サッカーは世界の共通文化だ。とはいえ「フットボールカルチャー」 を草の根で盛り上げているローカルなコミュニティは分断し、孤立していた。ところが近年、クリエイターを中心としたコミュニティが国境を越えてつながり始めている。日本のフットボールカルチャーマガジン『SHUKYU Magazine』が韓国・タイ・インドネシア・中国の仲間と立ち上げた、汎アジア的蹴球文化プラットフォーム「Dirt-Roots」。それはいかにして生まれ、いかに育っていくのか。『SHUKYU Magazine』編集長の大神崇に訊いた。 ◉アジアンデザイナーたちの独立系エディトリアルズ 「デザイン」を超えて、出版・編集の領域へと踏み出すアジアのデザイナーたち。 「本」というアナログな表現形式のなかに新たな可能性を見いだす10組のインディパブリッシャーたちの挑戦。 ◉テラヤマ・ヨコオ・YMO 中国で愛される日本のアングラ/サブカル カルチャー大国ニッポンが最も輝いていた1960~80 年代の「アングラ」な文学やアート、映画、音楽が、いま中国の若きクリエイターや編集者たちの間で、大きな注目を集めている。寺山修司、横尾忠則、YMOといった戦後日本を代表する文化アイコンに、彼ら/彼女らはなぜ魅せられるのか。上海在住歴8年、中国で自著も刊行する日本人編集者が取材した。 ◉ブックガイド:百年の彷徨 アジアを旅した者による本の年代記 1世紀という時間をかけて、日本の人びとはアジアの地を訪れ、何かを理解し(たような気になり)、その知見を伝えてきた。 そして日本もまた、海外からの眼差しの対象として存在する。旅行、仕事、調査に戦争......訪れる目的はさまざまだ。掴んだと思えば手からすり抜けるアジア、せめてその尻尾へとたどり着くための60 冊。 ◉ロスト・イン・リアリティ MOTE のアジアンクラブ漂流記 2018年、雑誌のアジア特集の取材を機に、アジアのクラブカルチャーに足を踏み入れた編集者・石神俊大は、気づけば自らもDJとなって、その深みのなかへと埋没していった。大文字の「カルチャー」とは一線を画した、ローカルで猥雑な異世界としてのクラブ。無力感とあてどなさを頼りに見つけ出した、自分たちには立ち入ることのできない、アジアの未知なるリアリティ。 (版元より) ・発売日:2024.11.13 ・出版社:学芸出版 ・サイズ:A5変型判 ・ページ数:128