-

忘れられた日本人 (著 宮本常一)

¥1,078

柳田国男・渋沢敬三の指導下に、生涯旅する人として、日本各地の民間伝承を克明に調査した著者(1907―81)が、文字を持つ人々の作る歴史から忘れ去られた日本人の暮しを掘り起し、「民話」を生み出し伝承する共同体の有様を愛情深く描きだす。 「土佐源氏」「女の世間」等十三篇からなる宮本民俗学の代表作。(解説 網野善彦)

-

宇宙にヒトは住めるのか (著 林公代)

¥1,034

今、人類は月や火星を目指し、「宇宙に住む」ための準備が急ピッチで進められています。 本書では政府プロジェクトで進められている月面農場開発の現場で、健康トマトがたわわに実る様子を特別な許可を得て取材。 また普通の人が月で快適に暮らす家の詳細を、レイアウトと共に紹介。 宇宙飛行士のほぼ全員に起こる「眼の変化」など宇宙医学のホットな話題を、現役宇宙飛行士の体験談と共にわかりやすく解説するなど、未だ知られていない研究開発を徹底取材。 驚きの成果を初公開します! (出版元より) 発売日:2026.1.6 出版社:筑摩書房 判型:新書判 ページ数:240

-

イスラーム映画祭エンサイクロペディア (著 藤本高之)

¥3,000

「イスラーム文化圏の映画から見る世界」 2015年から2025年まで全国3都市で開催された「イスラーム映画祭」。 10年間で上映した全102作品を世界10地域に分け、国別・年代順に完全網羅。 気鋭のジャーナリストや研究者によるコラムを32本収録。 人種、国籍、言語を越えて広がるイスラーム世界の社会、歴史、ひとを知る1冊。 非欧米圏の映画から複雑な世界を読み解く試み [コラム執筆者] 中町信孝/鳥山純子/岡真理/佐野光子/小野仁美/山田一竹/後藤絵美/新郷啓子/丸山大介/ンボテ★飯村/岩崎有一/戸田真紀子/栗田知宏/森千香子/渋谷哲也/山崎信一/堀谷加佳留/村山木乃実/鵜塚健/西垣敬子/麻田豊/安宅直子/拓徹/柴山信二朗/野中葉/崔盛旭/辻大地/飯島みどり ●藤本高之 1972年生まれ。「イスラーム映画祭」主宰。20代の頃、沢木耕太郎著『深夜特急』に憧れユーラシア大陸を1年3ヵ月かけて旅行し、アジアや中東、バルカン地域のイスラーム圏文化に強い印象を受ける。映画会社の配給サポート・ワークショップで映画配給のノウハウを学び、2010年にワークショップ参加者有志による北欧映画祭の立ち上げに参加。2015年にスラーム映画祭を企画、東京・名古屋・神戸の3都市にて2025年まで都合10回開催する。イスラーム映画祭は“全額自己負担”の個人企画。映画の宣伝、上映会等の企画も行う。 (出版元より) 発売日:2026.2.10 出版社:Type Slowly 判型:B5判 ページ数:208

-

百冊で耕す (著 近藤康太郎)

¥1,760

文章術『三行で撃つ』で話題の「朝日新聞」名文記者による読書術。 読書とは、人を愛するレッスンだ。 巷に存在する、あまたの読書法。そのロジックを理解すれば、より深く読める―― ◎速読/遅読 ◎批判する/憑依される ◎偏食選書/健康選書 ◎かんたん書物/難解書物 ◎抜き書き/暗唱 他 読書なんて人それぞれ。が、どうせ読むなら本を血肉にし、明日の糧にし、善く生きたい。 そうした読者の一助となるノウハウを伝える。目指すのは百冊読書家だ。 誰でも買える。誰でも持てる。百冊で耕す。カルティベイトする。 ただし注意が必要なのは、「本は百冊読めばいい」ではない、ということだ。 自分にとってのカノン(正典)百冊を、自力で選び、深く読み、そして最終的にはその百冊さえも必要なくなるほど、己の一部にする。 そのための方法論を11のテーマで解説していく。 各テーマは「速読/遅読」など、対立する二律背反で構成されている。 速読か、遅読か? ではない。速読も、遅読も。 そうした多様な読み方ができれば、本と共に生きていける。 一面的ではない、重層的な読書家になる。 そのためのコツ、ロジックを一緒に考えていく。 本は百冊あればいい。 この読書法と、筆1本。 それだけで、35年間、書き続けてきた。 また、同時に、本書は「読むという行為について考え抜くことで、新しい己を知る」思想書でもある。 読書のご利益とは、結局、何なのか? なぜ、わたしたちは読むのか? 勉強とは? 孤独とは? 愛とは? 幸せとは? 生きるとは? 読むほどに、自分が鍛えられ、豊かになる。 その果てに、他者を、世界を愛し、変わった自分を発見する。 わたしにしか、見えない問いが、世界を変える―― 読書とは、問いを獲得するための冒険だ。 終着駅ではない。始発駅に立つために、本は読む。 ●近藤康太郎 朝日新聞編集委員・天草支局長/作家/評論家/百姓/猟師/私塾塾長 1963年、東京・渋谷生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、1987年、朝日新聞社入社。川崎支局、学芸部、AERA編集部、ニューヨーク支局を経て、2021年から現職。新聞紙面では、コラム「多事奏論」、地方での米作りや狩猟体験を通じて資本主義や現代社会までを考察する連載「アロハで田植えしてみました」「アロハで猟師してみました」を担当する。社内外の記者、ライター、映像関係者に文章を教える私塾が評判を呼んでいる。主な著書に、『三行で撃つ 〈善く、生きるための文章塾〉』(CCCメディアハウス)、『アロハで田植え、はじめました』『アロハで猟師、はじめました』(共に河出書房新社。同社刊『おいしい資本主義』『アロハで猟師はじめました』を文庫化)、『「あらすじ」だけで人生の意味が全部わかる世界の古典13』『朝日新聞記者が書けなかったアメリカの大汚点』『朝日新聞記者が書いたアメリカ人「アホ・マヌケ」論』『アメリカが知らないアメリカ 世界帝国を動かす深奥部の力』(以上、講談社)ほかがある。 (出版元より) 発売日:2023.3.2 出版社:CCCメディアハウス 判型:四六判 ページ数:312

-

新装版 まじないの文化史 (監修 新潟県立歴史博物館)

¥1,980

古来から人々は、神秘的なものの力を借りたい時に呪符を用いてきた。 この信仰は現代まで形を変えて連綿と続いている。 呪符信仰のルーツや変遷に、歴史・民俗の視点から迫る。新装版で登場! ●新潟県立歴史博物館 (監修) 新潟県の歴史や文化を壮大なスケールで紹介する博物館。昭和の雪国での暮らしや縄文時代の四季が実物大で再現され、その時代を旅するような気分で歴史に親しむことができる。歴史をテーマとした企画展も好評。 (出版元より) 発売日:2025.11.12 出版社:河出書房新社 判型:A5判 ページ数:120

-

お金信仰さようなら (著:ヤマザキOKコンピュータ)

¥1,980

「お金が一番大切」という考えが地球全体を覆っていく中で、 そもそもお金ってなんなのか、豊かさとは一体?という視点から 現代社会の仕組み、そして私たちの立ち位置について 読み手と同じ目線に立ちながら問い直してくれる一冊。 「お金信仰」に別れを告げ、「お金」と新しい付き合い方を見つけるための 手がかりが詰まっています。 (以下、出版元より) ========================== 働いて働いて働いて働いて働いて、 収入を伸ばし、貯蓄を増やし、経済最優先の社会の中で、 労働と成長ばかり求められてきた。 私たちは、「お金信仰の時代」に生まれ育った。 しかし、一部の間ではもう新たな時代が始まっている。 ーーーーー ・どれだけの資産があれば人は幸せになれるのか? ・売れないものには価値がないのか? ・経済成長すれば私たちの暮らしは豊かになるのか? 金融界のみならず、国内外のパンク・シーンや多種多様な地下カルチャーを渡り歩いてきた著者が、 そこで培った独自の視点でひとつひとつの疑問を解き、 貯蓄でもなく、選挙でもない、新しい選択肢を提示する。 『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(6刷)で話題をさらった、 投資家でパンクスの著者による最新作。 今度こそ、くそつまらない未来は変えられる。 お金信仰が終わったあとの時代で、 何を指針に生きるのか? まだ名前の付いてない、新たな時代へと突き進む私たちのための入門書。 ●ヤマザキOKコンピュータ 株式会社「穴書」代表。文筆家・投資家。 Newspicksをはじめ、様々なメディアで執筆。 日本証券業協会「100年大学 投資はじめて学部 ONLINE」や「ビジネスドライブ! by SBI証券」に出演。 著書『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(タバブックス)は6刷。 地下のカルチャーや金融の世界など、異なる領域を横断しながらオルタナティブな価値観を探求している。 発売日:2026.1.30 出版社:穴書 判型:四六判 ページ数:224

-

これが見納め 絶滅危惧の生きものたちに会いに行く(著:ダグラス・アダムス, マーク・カーワディン / 訳 安原和見)

¥1,430

大傑作SFシリーズ「銀河ヒッチハイク・ガイド」でお馴染みダグラス・アダムスが、動物学者のマーク・カーワディンと共に希少な動物を探しにいくノンフィクション冒険記。 異国の地で度々遭遇するトラブルをたっぷりのユーモアで綴りながら、絶滅の危機に瀕する動物たちへの愛と、文明社会への鋭い批判も光る秀逸な一冊。 序文に『利己的な遺伝子』で知られる生物学者リチャード・ドーキンス。 翻訳は銀河ヒッチハイク・ガイドシリーズでもお馴染み安原和見さんです。 ======================================= カカポ、キタシロサイ、アイアイ、マウンテンゴリラ……。 『銀河ヒッチハイク・ガイド』の著者たちが、世界の絶滅危惧種に会いに旅に出た! 自然がますます愛おしくなる、紀行文の大傑作! ●ダグラス・アダムス 1952-2001年。英ケンブリッジ生まれ。1978年BBCラジオドラマ「銀河ヒッチハイク・ガイド」脚本を執筆。翌年、同脚本を小説化し大ベストセラーに。モンティ・パイソンの脚本に携わっていたことも。 ●マーク・カーワディン 英国の動物学者。世界自然基金や国連の環境保護プログラムなどに加わる。『動物たちの地球』『完璧版 クジラとイルカの図鑑』『波間に踊るクジラを追って』ほか野生生物についての著書多数。 ●安原 和見 翻訳者。フィクション、ノンフィクションに多数の訳書があり。マティザック作品邦訳の多くを手がけている。他訳書に『B.C.1177』『ベリングキャット』『銀河ヒッチハイクガイド』シリーズなど多数。 (出版元より) 発売日:2022.11.18 出版社:筑摩書房 判型:文庫判 ページ数:384

-

映画で知る韓国 (著 韓光勲)

¥2,200

多くの名作が生み出されてきた韓国映画。 2019年に公開された「パラサイト 半地下の家族」は、アカデミー作品賞とカンヌの最高賞を同時に受賞するなど(1955年以来の快挙)、世界中から高い評価を得ています。 その韓国映画をさらに楽しめる知識がつまった、映画を愛する著者による一冊。 国の歴史や深刻化する格差問題などの社会的な背景に加えて、作品における視覚的効果の仕組みなど、映画そのものの見方ついても丁寧にわかりやすく解説されています。 Kカルチャーを追う人、隣国について知りたい人、そして映画を愛するすべての人におすすめの一冊です。 ーーーーーーー 「映画を信じる」とは、国境を超えても、社会に偏見が存在しても、立場や身分が違っても、人と人は分かり合えるのだと信じることです。 (本書、前書きより引用) ーーーーーーー (以下、出版元より) ====================================== 在日コリアン3世の著者が、26 本の韓国映画、韓国人が登場する4本の日本映画を選び、 ストーリーだけでなく、必要とされる背景知識、映画そのものの見方を解説。 映画を通して韓国の政治や社会、歴史、文化について深く知ることができる一冊。 補足説明が必要なキーワードは、作品紹介の合間に22 本のコラムを用意。 映画はサブスクリプションサービスで配信されているものを中心に、アクセスしやすい作品をセレクト。 ====================================== 発売日:2025.12.10 出版社:四六社 判型:四六判 ページ数:288

-

ペンと剣 増補新版 (著 エドワード・W・サイード, 著 デーヴィッド・バーサミアン, 訳 中野 真紀子)

¥2,530

分断が進む世界への絶望に抗うために 広い視野で希望を見出すサイードの思想 西洋中心の価値観に異議を唱え、アカデミズムの枠を越えて政治に声を上げた人物像を浮かび上がらせる、サイードをこれから読む人にも最適な一冊。 西洋の視点を通して表象されたアラブ・イスラム世界のステレオタイプを、西洋が支配に利用してきたことを論じ、権力と知識の関係を問い直す古典的名著『オリエンタリズム』。 西洋の文化や文学が植民地支配や帝国主義と深く結びつき、権力構造に奉仕してきたことを分析する『文化と帝国主義』。自著をわかりやすい言葉で語り、パレスチナ問題に通ずる世界の構造を広い視野で捉え「和解と共生」への道を示すインタヴュー集。 「パレスチナという理念は、他者との共生、他者の尊重、パレスチナ人とイスラエル人とが互いに相手を認めるという理念である」 目次 復刊によせて 序文 イクバール・アフマド 第1章 パレスチナ人の祖国追放をめぐる政治と文化 第2章 オリエンタリズム再訪 第3章 ペンと剣│文化と帝国主義 第4章 イスラエルとPLOの合意│批判的評価 第5章 パレスチナ│歴史への裏切り 謝辞 デーヴィッド・バーサミアン 2010年版序文 ヌバール・ホヴセピアン エドワード・W・サイード略歴 文庫版・訳者あとがき 増補新版・訳者あとがき 索引 ●エドワード・W・サイード (著) 1935年イギリス委任統治下のエルサレムに生まれ、エジプト・カイロの英国系学校に通う。1951年に渡米しアメリカで高等教育を受ける。プリンストン大学、ハーヴァード大学で学位を取得。コロンビア大学で英文学・比較文学を教える。『オリエンタリズム』『知識人とは何か』(ともに平凡社)、『文化と帝国主義』『遠い場所の記憶──自伝』(ともにみすず書房)などのポスト・コロニアル研究における画期的書物を記す。1967年第3次中東戦争を機にパレスチナ解放運動の理念に共鳴し、ヤセル・アラファトの演説原稿の作成を手伝うなど西欧社会や文化への深い理解を通じて解放運動に貢献。1977年からPNC(パレスチナ民族評議会)のメンバーとなり米国との和平提案を仲介するなど、対話による解決に向けて尽力。『パレスチナ問題』『イスラム報道』(以上みすず書房)などのパレスチナ問題に関する書籍も多数出版。次第にPLO主流派とは隔たりが大きくなり、91年に白血病と診断されPNCを辞任。93年のオスロ合意には警鐘を鳴らし解放運動の中では孤立したが、死の直前まで精力的な政治批判をつづけた。03年死去。 ●デーヴィッド・バーサミアン (著) 1945 年ニューヨーク生まれ。両親はアルメニア人でトルコにおける大虐殺(1915 年)を逃れてアメリカに渡った。コロラド州ボールダー市を拠点としたコミュニティー放送局の活動に携わり、アメリカの主流メディアが取り上げない体制批判の声をとどける番組「オルターナティブ・ラジオ」を1986 年後半に創始し、現在も活動を続けている。ノーム・チョムスキーとの数知れぬ対談が有名だが、その他にもエドワード・サイード、ハワード・ジン、タリク・アリ、アルンダティ・ロイ、ラルフ・ネーダーなど数多くのプログレッシヴな論客との対談を重ね、それに基づく書籍も多数刊行している。独立メディアの世界に大きな足跡を残し、多数の賞を受賞している。 ●中野 真紀子 (訳) 翻訳者。『ペンと剣』をきっかけに、サイードやパレスチナに関連する書籍や映像の翻訳を多数行っている。最新訳書はアーティフ・アブー・サイフ著『ガザ日記:ジェノサイドの記録』(地平社)。他の分野では、ノーム・チョムスキー/エドワード・ハーマン共著『マニュファクチャリング・コンセント――マスメディアの政治経済学』(トランスビュー)、ナオミ・クライン著『地球が燃えている――気候崩壊から人類を救うグリーン・ニューディールの提言』(共訳、大月書店)など。独立メディア系の活動では、ニューヨーク発の非営利メディア Democracy Now!の日本語版を提供する「デモクラシー・ナウ!ジャパン」の代表を務める。 (出版元より) 発売日:2025.12.10 出版社:里山社 判型:四六変型判 ページ数:320

-

インディ・ポップ・レッスン ディスクガイド (編著 多屋澄礼)

¥2,750

インディ・ポップ・レッスン ディスクガイド ムードとシーンで選ぶインディ・ポップ、ネオアコ、ギターポップ、オルタナ、シンセポップ&ベッドルームポップの決定盤 750選―― ClairoからWet Leg、The Lemon Twigs、The Linda Lindasまで Twee Grrrls Club『インディ・ポップ・レッスン』10年ぶりの待望の新刊! TikTokじゃ出会えない音楽がある。 ムードや世界観 (キーワード) から選ぶ、新しいお気に入りレコードを見つけよう。 シティポップ以降の、ガーリー&インディーズ音楽ガイド。 〈掲載アーティスト〉 Clairo / The Lemon Twigs / Charli xcx / Wet Leg / The Linda Lindas / Brown Horse / X-CETRA / The Cords / Ginger Root / Teen Jesus and the Jean Teasers / Horsegirl / Ribbon Stage / The Real Distractions / The Smashing Times / Angel Olsen / Molly Nilsson…など750組! 〈執筆者〉 Twee Grrrls Club - 多屋澄礼 / methyl / Moe / Satomi / 上田健司 / 大藤桂 / Oka Hitoshi (Sloppy Joe) / KAOKERUZO / Kato Natsuki (Luby Sparks) / 前田理子 (MARKING RECORDS) / 中村義響 (TYP!CAL) / 矢島和義 (ココナッツディスク吉祥寺店・店長) / 山口美波 (SHE TALKS SILENCE / VIVA Strange Boutique) / tdsgk / ANORAK DAYS イラストレーション : ビジュ・カルマン (Bijou Karman) / ささきなそ ブックデザイン : 藤田康平 (Barber) 〈主な内容〉 Lesson 1 Romantic / Happy / Twee / Sensitive / DIY / Reunion / Electric / Dream Pop / Prom / By The Sea / Riot Grrrl! / Gentle / Sports / Forever Young / Bed Time Music / Zoo / Tea Time / Gothic / Garage / Wavy / Cover / Food / Boy Meets Girl / Fake Jazz / Girl Rap / Xmas / Urban / Children / Compilation / On Tape / Sound Track Lesson 2 UK / US / Australia / French Pop / Elefant Label & Spain / Other Europe / Japan レーベル特集 Captured Tracks・Night School・Slumberland・Sarah・Les Disques du Crépuscule・Respond Lesson 3 80s / 90s / 00s / 10s / 20s 〈インタビュー〉 サム・ニー (Sam Knee) 80年代イギリス・インディシーンの記録 ロケ・ルイス (Roque Ruiz) ブログが紡いだネットワーク - Cloudberry Cake Proselytismの20年 ニック・ゴドフリー (Nick Godfrey) 失われたBBCセッションを蘇らせる - Precious Records of Londonの挑戦 〈コラム〉 I♡HAPPY extreme feat. 小出亜佐子 (英国音楽) ロマンティックな12ピース 山﨑まどか Indie Icons the 2020s 清水祐也 (Monchicon!) “The Pains of Being Pure At Heart” セルフレビュー キップ・バーマン (Kip Berman) コメント : カジヒデキ、森川直樹 (fastcut records) ほか オススメ・レコードショップ & More 〈Playlist〉 Nine Stories はろー 松尾レミ (GLIM SPANKY) 〈コミック〉 mame “Close To You” ●多屋澄礼 歌詞対訳やライナーノーツ、DJ、アパレル店頭BGMミックス制作、ディスクユニオンのプロジェクト「Girlside」ディレクションなどを手掛ける。著書に『INDIE POP LESSON』『フィメール・コンプレックス』、翻訳監修『ROOKIE YEARBOOK』、『IT アレクサ・チャンに学ぶオシャレの秘密』など。 発売日:2025.11.4 出版社:DU BOOKS 判型:A5判 ページ数:184

-

武器としての非暴力 (著 中見真理)

¥1,023

「普通の人」が社会を変えるには 強権的なリーダーが幅を利かせる世界で、私たちはいかに抵抗しえるのか? 平和運動に軍事的戦略性を持ちこんだジーン・シャープの非暴力闘争論を足掛かりに、とりたてて勇敢でも立派でもない「普通の人」が社会変革に携わる方策を明快に提示する。 「100分de名著」の番組テキストに、日本の平和運動家や非暴力闘争についてを加筆して構成。 身近な抑圧や服従から抜け出すための実践的ヒントも満載の一冊! ●著者プロフィール 中見 真理 (ナカミ マリ) (著) 1949 年生まれ。清泉女子大学名誉教授、公益財団法人日本民藝館理事。専門は国際関係思想。一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。清泉女子大学教授在職中に、プリンストン大学東アジア学部客員研究員、清泉女子大学副学長。主な著書に『柳宗悦――時代と思想』(東京大学出版会)、『柳宗悦――「複合の美」の思想』(岩波新書)。主要論文に「清沢洌の外交思想」(『みすず』)、「太平洋問題調査会と日本の知識人」(『思想』)、「ジーン・シャープの戦略的非暴力論」(『清泉女子大学紀要』)など。 (出版元より) 発売日:2025.9.10 出版社:NHK出版 判型:新書判 ページ数:224

-

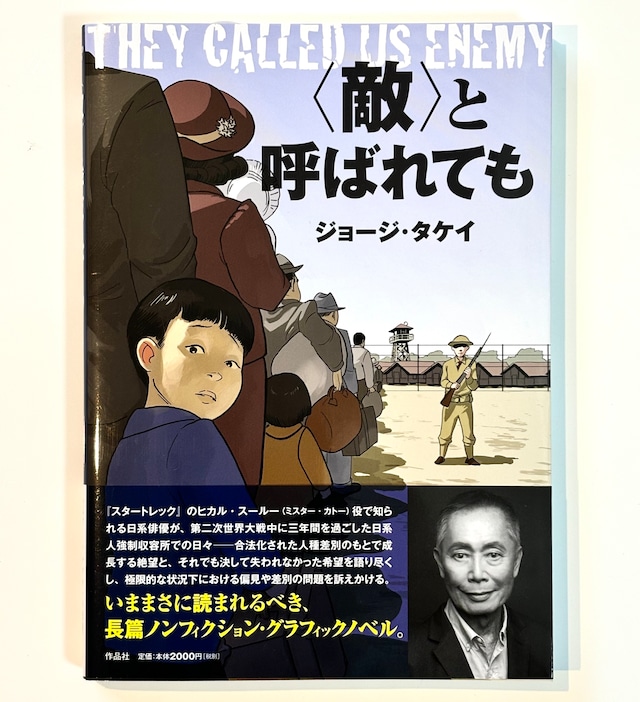

〈敵〉と呼ばれても (著 ジョージ・タケイ / 画 ジャスティン・アイジンガー , スティーヴン・スコット, ハーモニー・ベッカー / 訳 青柳伸子)

¥2,200

『スタートレック』のヒカル・スールー(ミスター・カトー)役で知られる日系俳優が、第二次世界大戦中に三年間を過ごした日系人強制収容所での日々―― 合法化された人種差別のもとで成長する絶望と、それでも決して失われなかった希望を語り尽くし、極限的な状況下における偏見や差別の問題を訴えかける。 いままさに読まれるべき、長篇ノンフィクション・グラフィックノベル。 第二次世界大戦中、私は家族とともに、西海岸にいた12万人の日系アメリカ人と同じように自宅から退去させられ、全米にあった強制収容所に収監されました。 理由はただ一つ、真珠湾を攻撃した人々と容貌が似ていたからです。 それ以来、この出来事についての認知を高めることが、わたしの人生の使命となりました。 そして、長年にわたり、新聞や雑誌の記事、インタビュー、世界中の聴衆に向けた講演会、高い評価を得たブロードウェイのミュージカルを通して、私たちの体験を語ってきました。 しかし、私たちの仕事はまだ終わっていません。 1940年代に私たちが耐え忍んだのと同様の偏見やヒステリー状態が、世界のいたるところで、これまで発言を抑えられてきた人々の自由や生活の手段を脅かしつづけているのです。 日本をはじめとする国々はもとより、アメリカ合衆国においても、幸運にも参加民主主義が行き渡っていますが、これを適切に機能させるためには、胸に抱いた理想に合致するよう世界を方向づける活動を続け、関与していかねばなりません。 まだ道半ばではありますが、皆さんのご協力があれば、いつの日かともに達成できると信じています。 ──ジョージ・タケイ「日本版のためのあとがき」より ●ジョージ・タケイ 60年におよぶ俳優歴を持ち、俳優としての礎を築いたTVドラマ『スタートレック』での宇宙船エンタープライズ号の操舵手ヒカル・スールー役で世界的に知られる。だが、タケイの経歴は、これまでほとんど取りざたされてこなかった領域にもおよぶ。第二次世界大戦中、家族とともに日系アメリカ人強制収容所に不当にも抑留され、そこで幼少期を過ごしたほか、社会正義、性的少数者(LGBTQ)の権利、同性婚を求める闘いにおけるアメリカの指導的人物でもあり、政治からポップカルチャーまでさまざまな問題について強く訴える代弁者でもある。ソーシャルメディアのマッシャブルは、フェイスブックでもっとも影響力のある人物として、ツイッターでのいいね数1040万、フォロワー数280万人を有するタケイの名を挙げた。 (出版元より) 発売日:2020.10.30 出版社:作品社 サイズ:18.3 x 1.7 x 25.7 cm ページ数:208

-

昭和20年8月15日 文化人たちは玉音放送をどう聞いたか (著 中川右介)

¥1,265

これは、もう一つの「日本のいちばん長い日」だ。 あの日、51歳の徳川夢声は、天皇の声に「肉体的感動」を覚えて打ち震えた。 あの日、36歳の太宰治は、玉音放送を聞いて「ばかばかしい」と繰り返した。 あの日、27歳の高峰三枝子は、米兵に襲われはしないかと不安を抱いていた。 あの日、13歳の大島渚は、黙ったまま友人と将棋を指し続けた。 作家、映画監督、俳優、音楽家、歌舞伎役者、マンガ家…… 総勢130人超の敗戦体験を、膨大な資料にもとづいて再現する意欲作。 鋭敏すぎるほどの感性を持ち合わせた者たちは、「あの日」をどう生きたのか。 政治家や軍人ではなく文化人たちから描く、もう一つの「日本のいちばん長い日」。 ●中川 右介 作家、編集者。1960年生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。出版社アルファベータ代表取締役編集長(~2014年)として、音楽家や文学者の評伝などを編集・発行。自らもクラシック音楽、歌舞伎、映画、漫画など多様な分野で旺盛な執筆活動を続ける。おもな著書に『怖いクラシック』『冷戦とクラシック』(ともにNHK出版新書)、『クラシック音楽の歴史』(角川ソフィア文庫)、『江戸川乱歩と横溝正史』(集英社文庫)、『昭和45年11月25日』(幻冬舎新書)、『オーナーたちのプロ野球史』(朝日文庫)など。 (出版元より) 発売日:2025.6.10 出版社:NHK出版 判型:新書判 ページ数:368

-

隣の国の人々と出会う (著 斎藤真理子)

¥1,540

シリーズ「あいだで考える」 不確かな時代を共に生きていくために必要な 「自ら考える力」 「他者と対話する力」 「遠い世界を想像する力」 を養う多様な視点を提供する、 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ。 * いま、韓国の文学、音楽、ドラマや映画に惹かれ、その社会や言語に関心を持つ人はますます増えている。 本書では、著者が韓国語(朝鮮語)を学び始めた背景、この言語の魅力、痛みの連続である現代史と文学の役割、在日コリアンと言語のかかわりなどを、文学翻訳の豊かな経験から親しみやすく語る。 文字、音、声、翻訳、沈黙など、多様な観点から言葉の表れを捉え、朝鮮半島と日本の人々のあいだを考える1冊。 (装画:小林紗織) ー目次ー 序に代えて――1杯の水正果を飲みながら 1章 말(マル) 言葉 韓国語=朝鮮語との出会い 隣の国の人々の「マル」 マルに賭ける作家たち 2章 글(クル) 文、文字 ハングルが生まれる 文字の中に思想がある マルとクルの奥にひそんでいるもの 3章 소리(ソリ) 声 豊かなソリを持つ言語 朝鮮語のソリの深さ 思いとソリ 4章 시 (シ) 詩 韓国は詩の国 植民地支配の下で書いた詩人 現代史の激痛と文学 惑星のあいだを詩が行き来する 5章 사이(サイ) あいだ 翻訳の仕事をしている場所 サイにはソリがあふれている おわりに 韓国語と日本語のあいだをもっと考えるための 作品案内 ●斎藤真理子 1960年新潟県生まれ。韓国文学の翻訳者。著書に『本の栞にぶら下がる』(岩波書店)『曇る眼鏡を拭きながら』(くぼたのぞみとの共著、集英社)『韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス)、訳書にハン・ガン『別れを告げない』(白水社)チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』(河出書房新社)パク・ミンギュ『カステラ』(共訳、クレイン)ほか多数。 (出版元より) 発売日:2024.8.27 出版社:創元社 判型:四六 変形 ページ数:160

-

図説 花開くアメリカ児童文学 (著 ちばかおり)

¥1,980

『トム・ソーヤの冒険』『アンクル・トムの小屋』『パレアナ』『あしながおじさん』『小公子』など日本の読者にもなじみの深い名作の舞台と歴史背景を解説、あの名作をもっと深く知る1冊! ●ちば かおり 福岡県生まれ。児童書を中心に編集、執筆に携わる。著書に『ラスカルに会いたい』『アルプスの少女ハイジの世界』(求龍堂)、『ハイジが生まれた日』(岩波書店)等多数。 (出版元より) 発売日:2022.1.27 出版社:河出書房新社 判型:A5変形 ページ数:128

-

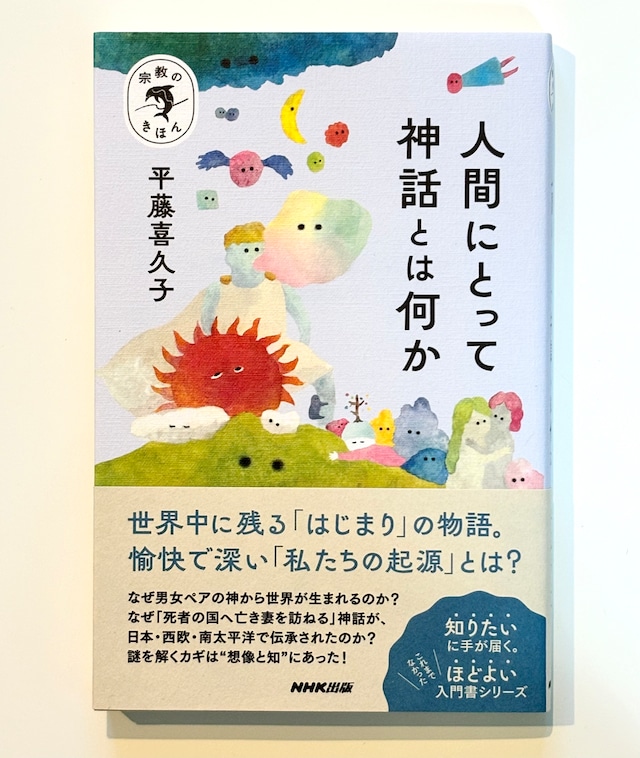

宗教のきほん 人間にとって神話とは何か (著 平藤喜久子)

¥1,870

それは、世界のあらゆる謎をひらく物語―― 小説・映画・ゲームなどのモチーフとして親しまれている「神話」。 それは元々、「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」という普遍的な問いに、世界各地の民族や文化がさまざまな物語を紡ぐことで答えてきたものだった。 なぜ男女ペアの神から世界が作られるのか? どうして「死者の国へ亡き妻を訪ねる」神話が、日本・ヨーロッパ・南太平洋のいずれでも見られるのか?―― 世界各地に伝えられた神話を、大胆かつ丁寧に比較し、歴史学・人類学・心理学など現代的な知見も加えて読み解き、この壮大なスケールの人間文化の本質と魅力に迫る。 明快な語り口に、コラムや写真・図版も充実。「読んで、識る」楽しさに満ちた神話入門。 ー目次ー はじめに 序章 神話を知るために 第1章 神について考える 第2章 神話が伝えていること 第3章 神話と歴史はどう関わるのか 第4章 神話から何が学べるのか おわりに ●平藤喜久子 國學院大學教授。山形県生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(日本語日本文学)。専門は神話学、宗教学。NHK Eテレ「趣味どきっ!」の「ニッポン神社めぐり」シリーズで講師を務める。著書に『神話学と日本の神々』(弘文堂)、『日本の神様 解剖図鑑』『世界の神様 解剖図鑑』『物語を作る神話 解剖図鑑』(いずれもエクスナレッジ)、『「神話」の歩き方』(集英社)、共編著に『神の文化史事典』(白水社)、『〈聖なるもの〉を撮る 宗教学者と写真家による共創と対話』(山川出版社)など多数。 (出版元より) 発売日:2025.5.23 出版社:NHK出版 判型:B6変型判 ページ数:208

-

ジャン=ジャック・バーネル自伝 ストラングラー・イン・ザ・ライト (取材 アンソニー・ボイル / 訳 伴野由里子)

¥4,400

パンク革命の先駆者、ストラングラーズの全て!! 最も過激なベーシスト、ジャン=ジャック・バーネルの自伝発売!! 「ザ・クラッシュやセックス・ピストルズは見せかけだ。俺たちは嘘をつかなかった!!」byジャン=ジャック・バーネル。 パンク・ロック革命の先駆者、ストラングラーズの全てが初公開!! セックス・ピストルズ、ザ・クラッシュとの対立。 代表曲「ノー・モア・ヒーローズ」に込められた真意。 殴る蹴るは当たり前、ナイフ、火炎瓶まで飛び出すバイオレンスなツアー。 空手と三島由紀夫に心酔した日本との親密な関係。 そして何故ストラングラーズは分裂して、何故ここまで生き残ることができたのか? 生い立ちから現在までの未公開写真も満載!! 最も過激な道を歩んできた孤高のベーシスト、ジャン=ジャック・バーネルが初めて明かしたロンドン・パンク・シーンの実態とは? 【CONTENTS】 序文 第1章 母国 第2章 音楽 第3章 さらに音楽 第4章 暴動 第5章 武道 第6章 神話と三島 第7章 メニンブラック(黒衣の男たち) 第8章 マリファナ 第9章 マスターベーション 第10章 バイク 第11章 大陸とマニフェスト 第12章 メンバー セレクト・ディスコグラフィ 謝辞 (出版元より) 発売日:2025.7.26 出版社:シンコーミュージック 判型:A5判 ページ数:430

-

群れから逸れて生きるための自学自習法 (著 向坂くじら, 柳原浩紀)

¥1,980

注目の詩人と教育者による、アウトサイダーのための勉強論 「勉強するのに仲間はいらない。むしろ、ひとりでいるために勉強が必要なのだ」 群れず、つるまず、あなた自身でいるための学び方とは。 その試みは、他者を理解し、世界をゆがみなく捉える第一歩となる。 一斉授業に困難を抱える中高生から、学び直しを求める大人まで。 朱喜哲(哲学者)推薦! 勉強は、あなたの孤独を守り、 そして自由にする。 学校が苦手で、それでも大学で 哲学をやると信じていた 14歳のわたしと、いま14歳のあなたに、 本書が届きますように。 ー目次ー はじめに なぜ勉強の方法を知る必要があるのか? 【理論編】 01 学ぶとは何か?──目的と手段、そして対話 02 読む──すべての勉強はここからはじまる 03 理解する──少しはみ出すくらいがいい 04 覚える──ぶらぶら散歩するのがいい 05 言語化する──つまり、軽々と間違えること 06 考える──制約と跳躍 【実践編】 07 英語 ◇コラム 勉強する理由は「楽しいから」か? 08 数学 ◇コラム テストとは何か? なぜ試験勉強は勉強ではないのか? 09 国語 ◇コラム 勉強仲間は必要か? 10 社会 ◇コラム くじけるとは何か? 正しいくじけ方について 11 理科 ◇コラム なぜ学習法が大切なのか? 努力に逃げないことを頑張る おわりに 参考文献/教材リスト ●向坂くじら 詩人。1994年、愛知県名古屋市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。2016年、Gtクマガイユウヤとのポエトリーリーディング×エレキギターユニツト「Anti-Trench」を結成、ライブを中心に活動をおこなう。主な著書に詩集『とても小さな理解のための』、エッセイ『夫婦間における愛の適温』『犬ではないと言われた犬』(百万年書房)、『ことぱの観察』(NHK出版)など。2024年、初小説『いなくなくならなくならないで』が第171回芥川龍之介賞候補となる。執筆活動に加え、小学生から高校生までを対象とした私塾「国語教室ことぱ舎」の運営をおこなう。 ●柳原浩紀 1976年東京生まれ。東京大学法学部第3類卒業。「一人ひとりの力を伸ばすためには、自学自習スタイルの洗練こそが最善の方法」と確信し、一人ひとりにカリキュラムを組んで自学自習する「反転授業」形式の嚮心塾(きょうしんじゅく)を2005年に東京・西荻窪に開く。勉強の内容だけでなく、子どもたち自身がその方法論をも考える力を鍛えることを目指して、小中高生を指導する。 (出版元より) 発売日:2025.3.25 出版社:明石書店 判型:四六 変形 ページ数:192

-

韓国と本に詳しい45人が “今、どうしても薦めたい本”を選んでみました (編 舘野 晳)

¥1,650

読むことで“隣国”が少し近くなる192冊。 翻訳者、書店員、編集者、大学教員、そしてKカルチャーファンまで、世代も経験もさまざまな総勢45人の目利きが選ぶ、朝鮮半島と東アジアをめぐるジャンル横断のブックガイド。 <執筆者の寄稿文より一部抜粋> どんなに時間が経ってもこの本の価値が色あせることはないだろう。難解だが、これほどクリエイティブな難解さは一生浴び続けても良いと思う。読むたびに頭も身体も更新されるように感じる。ディアスポラ文学の最高峰と思う。… ―斎藤真理子(翻訳者) 「韓国」とか「アジア」と聞くと、わけもなく楽しい気分がする。なぜだろう、いつからだろうと考えながら自室の本棚を眺めていて、あ、これを読んだ影響は大きかったかもしれない、と久しぶりに抜きだした。… ―石橋毅史(フリーライター、出版関係者) 「母国語は酒国語」と言ってのけるほど酒好きの作家が、ソジュ(韓国焼酎)に合う肴にまつわる思い出を語りながら、自らの生き様などを綴ったエッセイだ。… ―大窪千登勢(韓国文学愛好家) ハン・ガンに限らず、韓国文学には、作家が社会の問題と向き合い創作する伝統があるように思う。社会の声なき声をすくいとることが文芸の役目だ、という真面目さを感じる。… ―木村紀代(新聞記者) ---------------------- 私は長年、韓国/朝鮮に関する本を手元に収集し、読んできましたが、いつもそれらの本に関する情報の不足と偏りを痛感してきました。いま「韓国書ブーム」といえるこの時期になっても、その思いをいっそう強くしています。 ご承知のように、出版社クオンからは『韓国・朝鮮の[知・美・心]を読む』シリーズが3冊上梓されています。この意を尽くした本があるのに、さらに1冊を加えるのは、この数年、韓国関係、とりわけ韓国文学の翻訳書が数多く出版され、読者の期待を集めているからです。作家ハン・ガンのノーベル文学賞受賞は、この傾向に拍車をかけました。 戦後80年という節目の年を迎え、少ないといわれてきた韓国/朝鮮関係書ですが、これまでの大海の蓄積のなかから、貴重な真珠を探し出したいとの思いが募ったのです。 編集担当 舘野晳 ●舘野 晳 1935年、中国大連生まれ。法政大学経済学部卒業。東京都庁勤務のかたわら、韓国関係の出版物の企画・執筆・翻訳・編集に従事。一般社団法人K-BOOK振興会理事。長年にわたり日韓双方の出版情報誌にニュース・書評などを寄稿。2001年に韓国文化観光部長官から出版文化功労賞、2013年に大韓出版文化協会長から感謝牌、2015年に韓国文学翻訳院から日韓出版交流功労賞、2019年に韓国ロッテ奨学財団から出版文化功労賞を受ける。著書に『韓国式発想法』(NHK出版、2003年)、共著書に『韓国の出版事情ガイド』(出版メディアパル、2008年)、編著書に『韓国・朝鮮と向き合った36人の日本人』(明石書店、2002年)、『韓国の暮らしと文化を知るための70章』(明石書店、2012年)など。訳書に韓勝憲『分断時代の法廷』(岩波書店、2008年)、共訳に李泳禧『対話』(明石書店、2019年)、黄晳暎『囚人』(明石書店、2020年)など。 (出版元より) 発売日:2025.5.30 出版社:クオン 判型:B5変形判 (縦224mm 横128mm) ページ数:256

-

女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選 (著 北村紗衣)

¥1,980

「もうダメかも……」を「楽しく生きよう!」に変える、映画の力でサバイブするための100選 あのヒロインみたいになれたらいいな、私と同じだな、私とは違うけどステキだな……。 映画を見ることで、女性であること、少数派であること、自分自身でいることの楽しさに気づける。 もっと楽しく生きる準備をするために、あなたを待っている映画がきっとある。 クラシックな名作から近年の話題作まで、労働問題、恋愛とセックス、フェミニズム、クィア、人種、民族など、多様な視点から厳選した100本の映画ガイド 【もくじ】 プロローグ クラシック 『女だけの都』 女性が政治をすると 『情熱の航路』 いわゆる「毒母」に抗って大人になるヒロイン 『紳士は金髪がお好き』 玉の輿を狙う美女たちのお気楽コメディと思いきや 『デスク・セット』 司書の本気 『幸福~しあわせ~』 どんなホラー映画よりも怖い映画 『教授と美女』 真面目博士とバーレスクの女王のでこぼこ白雪姫物語 『キャット・ピープルの呪い』 心温まるファンタジーホラー おとぎ話 『エバー・アフター』 シンデレラにひとひねり、ふたひねり 『クジラの島の少女』 マオリの伝統を受け継ぐ少女 『魔法にかけられて』 ディズニープリンセスと現実 労働問題 『ノーマ・レイ』 どんどん企業に文句を言おう 『9時から5時まで』 職場の性差別に女性社員の連帯で対抗! 『アフガン零年』 タリバンの抑圧のもとで必死に生きる少女 『ファクトリー・ウーマン』 日常の些細な気づきと努力とちょっとしたオシャレ 『サポート・ザ・ガールズ』 とあるスポーツバーマネージャーのサイテーな1日 ギークガール 『ザ・インターネット』 インターネットが女性の武器になる 『ドリーム』 宇宙を志した黒人女性パイオニアたちを描く 『search /#サーチ2』 インターネットを駆使して母を探す娘の冒険 スポーツ 『プリティ・リーグ』 爽やかな女子野球の世界 『オフサイド・ガールズ』 どうしてもサッカーが見たい! 『少女は自転車にのって』 走るときは、ひとり 『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』 連帯する女性たちと中年男性の危機 芸術 『エンジェル・アット・マイ・テーブル』 メンタルヘルスの問題を抱えた女性の自伝 『バンディッツ』 刑務所の女囚たちがバンドを結成 『フリーダ』 実在の画家フリーダ・カーロのドラマティックな人生を描く 『めぐりあう時間たち』 時代を越えて女性たちを結びつける文学 『これが私の人生設計』 建築界の性差別を諷刺する痛快コメディ ファッション 『パーティーガール』 パーティーガールが司書を目指す! 『キューティ・ブロンド』 ダサピンクを脱する映画の、ダサピンクになってしまった日本語タイトル 『マルタのやさしい刺繍』 やさしい刺繍は革新的な刺繍⁉ 『パピチャ 未来へのランウェイ』 ファッションを通して社会の不公正と戦う 『ミセス・ハリス、パリへ行く』 自分のためにオシャレすること 恋愛とセックス 『アントニア』 おおらかさと戦い 『藍色夏恋』 台湾を舞台に少年少女の恋を描くクィアな青春映画 『ホリデイ』 男女関係に関するヒントを含んだロマンティック・コメディ 『キャロル』 男性に忖度しない女性同士のロマンス映画 『ラフィキ:ふたりの夢』 ナイロビのジュリエットとジュリエット 告発と戦い 『黙秘』 秘密が作る女同士の絆 『ボルベール〈帰郷〉』 大変な目にあっても明るく生きる女性たち 『ハンナ・アーレント』 女性いじめを乗りこえて フェミニズム 『母たちの村』 「伝統」と戦う 『未来を花束にして』 未来とか花束とか、そんなレベルじゃない 『グロリアス 世界を動かした女たち』 フェミニズム運動の連帯をひねったスタイルで描く 『バービー』 人生の意味を探して シスターフッド 『タイムズ・スクエア』 階級の違うふたりの少女の大冒険 『マドンナのスーザンを探して』 「平凡な主婦」と不良娘の出会い 『テルマ&ルイーズ』 やっと訪れた女性のためのロードムービー 『プッシーキャッツ』 ポップでオシャレな見た目に隠れた諷刺 『花咲くころ』 踊る以外は許されないとしても 『裸足の季節』 抑圧をはねのける生き生きした少女たち アクションと冒険 『キャット・バルー』 復讐のためお嬢様がアウトローになる西部劇 『チャーリーズ・エンジェル』 女性のためのお笑いアクション 『奇跡の2000マイル』 砂漠の冒険 『キャプテン・マーベル』 私たちは皆自由に生まれるのに、それを忘れる 『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』 私はバカじゃない ホラー、ファンタジー、SF 『エイリアン』 SFホラーの記念碑的ヒロイン 『コピーキャット』 プロフェッショナル女性ふたりが殺人犯と戦うスリラー 『タンク・ガール』 戦車を乗り回す女性のハチャメチャな活躍を描くSFコメディ 『パンズ・ラビリンス』 プリンセスになるとはどういうことか クィア 『オルランド』 男性から女性になるオルランドの数奇な生涯 『恋のミニスカウエポン』 ハチャメチャなアクションロマンスコメディ映画 『イーダ』 ホロコーストの傷跡とアセクシュアル女性の生き方 『ナチュラルウーマン』 サンティアゴのトランスジェンダー女性の愛と暮らし 『サタデーナイト・チャーチ――夢を歌う場所』 クィアな若者たちを支援するために 『ガール・ピクチャー』 ちょっとしたことで大きく動く人生の可能性 人種・民族 『ウォーターメロン・ウーマン』 自分の先祖を作り出す 『ベッカムに恋して』 サッカーを志すインド系移民の少女 『ハーフ・オブ・イット: 面白いのはこれから』 田舎に住む中国系少女の恋 階級 『エリン・ブロコビッチ』 公害と闘うシングルマザー 『女はみんな生きている』 主婦と移民女性がふとしたことから出会って冒険に 『サンドラの週末』 日の光のほうへ歩き、公正のために戦う 『ハスラーズ』 いけすかない犯罪者たちにどうしても同情してしまう 『燃ゆる女の肖像』 見る主体としての女性たち からだ 『4ヶ月、3週と2日』 中絶が違法だった時代のルーマニアの女性たちの苦労 『モロッコ、彼女たちの朝』 女性同士の細やかな連帯、そして美味しそうなパン 『オマージュ』 芸術家としてのご先祖をたずねて 『コール・ジェーン ー女性たちの秘密の電話ー』 いのちを軽視する社会 障害と病気 『ボーイズ・オン・ザ・サイド』 トラブルを抱えた3人の女性のロードムービー 『しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス』 女性芸術家のふしぎな人生 『500ページの夢の束』 若き戦士の大旅行 『トゥルー・スピリット』 海の真ん中でピンク 家族 『グロリア』 子連れ狼ジャンルの金字塔 『母の眠り』 闘病で変わる母娘の関係 『マダム・イン・ニューヨーク』 ことばは道具か、生き甲斐か 『娘よ』 強制結婚から逃げる母娘を乗せたデコトラがパキスタンを疾走 不機嫌なヒロインたち 『冬の旅』 ものすごく感じの悪いヒロインが体現する自由 『ほえる犬は噛まない』 家族愛と風変わりなヒロイン 『ゴーストワールド』 死ぬわけなんかない 『女神の見えざる手』 感じ悪いヒロインのフェミニズム 『女王陛下のお気に入り』 「女は怖い」にならない、女性同士の争い チャレンジ(アート映画) 『ひなぎく』 若い女性ふたりの傍若無人なイタズラ三昧 『男女残酷物語/サソリ決戦』 しょうもないエロティックスリラーかと思いきや驚愕の展開が 『ジャンヌ・ディールマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』 とにかくスローな映画 中学校を卒業してから見よう! 『コフィー』 ふだんは看護師、フリーの時間は犯罪と戦う暗殺者 『バウンド』 レズビアンロマンスが入ったネオノワール 『スタンドアップ』 セクシュアルハラスメントと戦う 『わたしに会うまでの1600キロ』 ひたすら歩き続けるヒロイン 『エクス・マキナ』 青ひげの創造主と自由意志 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』 いろいろな要素を含んだ女性アクション映画 『お嬢さん』 帝国とシスターフッド エピローグ 初出一覧と参考文献 索引 【著者プロフィール】 北村紗衣 (きたむら・さえ) 武蔵大学人文学部英語英米文化学科教授。専門はシェイクスピア、舞台芸術史、フェミニスト批評。 著書に『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち』(白水社、2018)、『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』(書肆侃侃房、2019)、『批評の教室――チョウのように読み、ハチのように書く』(ちくま新書、2021)、『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』(文藝春秋、2022)など。 (出版元より) 発売日:2024.11.12 出版社:書肆侃侃房 判型:四六判 ページ数:224

-

現代アメリカ文学ポップコーン大盛

¥1,980

文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版! 座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。 <登場する人物> ドン・デリーロ、ルシア・ベルリン、ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー、モナ・アワド、ロバート・クーヴァー、アルフィアン・サアット、ジェスミン・ウォード、トニ・モリスン、チャック・パラニューク、モニク・トゥルン、コルソン・ホワイトヘッド、ローレン・グロフ、ハニャ・ヤナギハラ、カルメン・マリア・マチャド、ジーナ・アポストル、ブレット・イーストン・エリス、ピーター・オーナー、パトリック・デウィット、ジェイク・スキーツ、シェリー・ディマライン、シークリット・ヌーネス、ロクサーヌ・ゲイ、多和田葉子、ミチコ・カクタニ、ポール・ベイティ、ショーン・ペン、ルイーズ・グリュックほか <登場する作品> 『アメリカン・サイコ』『ハミルトン』『サブリナ』『ファイト・クラブ2』『フライデー・ブラック』『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』『ビラヴド』『ゲド戦記』(ル=グウィン遺稿)『マレー素描集』『友だち』『マギー・ブラウンその他の人々』『ポイント・オメガ』『ハックルベリー・フィンの冒けん』『シスターズ・ブラザーズ』『掃除婦のための手引き書』『セルアウト』『ブラッグズヴィルにようこそ』『見えない人間』『彼女の体とその他の断片』『スピン』『サウスパーク』『13の理由』『デトロイト ビカム ヒューマン』ほか 【目次】 はじめに(青木耕平) 執筆者紹介 CHAPTER 1 現代アメリカ文学のおもしろさ ひげを生やしたハックとトム──ロバート・クーヴァー『西部のハック』(里内克巳) 蚊が語るアフリカ100年の人間模様──ナムワリ・サーペル『オールド・ドリフト』(里内克巳) 竜の風と共に去りぬ──ル=グウィン遺稿『ゲド戦記』真の最終章「Firelight」を読む(青木耕平) 人はテロリストに生まれるのではない──カラン・マハジャン『小さな爆弾たちの連合』あるいは我らの時代(青木耕平) 取り残された人たちへの回路──ルシア・ベルリンの作品をめぐって(日野原慶) ルイーズ・グリュック──「わたし」と対峙する詩人(吉田恭子) CHAPTER 2 浮かび上がるアメリカ社会 “America” feat. Elvis Presley, 2018 Remix(藤井光) アウトソースされた苦しみ──ふたつの短編小説から(藤井光) 切り離されるもの──リン・マー『断絶』をめぐって(藤井光) スティル・ナンバー・ワン・アメリカン・サイコ──ブレット・イーストン・エリス、9年ぶりの帰還(青木耕平) ウェルカム・トゥー・(ポスト)エンパイア──B.E.エリス『ホワイト』part 2(青木耕平) 本日限定のセール──21世紀の暴力とゾンビ文化と翻訳と(藤井光) 『ビラヴド(愛されし者)』から『アンべリード(葬られぬ者)』へ──ジェスミン・ウォードとアメリカの10年(青木耕平) 文学を成功作と失敗作に分けてみよう──リチャード・グレイが提唱するフィクションの好ましきあり方(矢倉喬士) 分断されたアメリカにようこそ──T.ジェロニモ・ジョンソンの小説(里内克巳) CHAPTER 3 世界中を旅しながら 九龍に充実するオルタナティヴなリアル──香港バプテスト大学国際作家ワークショップ滞在記1(吉田恭子) 三首の女子がスペキュラティヴ・フィクションをスペキュレイトする──香港バプテスト大学国際作家ワークショップ滞在記2(吉田恭子) コルソン・ホワイトヘッドの基調講演中は日本庭園を回遊していました──ポートランドAWP19参戦記(吉田恭子) 哲学者と文学者を同じ部屋に2日間閉じ込めてみた──ラトガース大学翻訳ワークショップ報告(吉田恭子) CHAPTER 4 魅力的な作家たち 居心地のわるい読書──ハニャ・ヤナギハラ『あるささやかな人生』(加藤有佳織) こわかわいい創造の物語──モナ・アワド『バニー』(加藤有佳織) 3日目のアザの色みたいにきれいだ──パトリック・デウィットによる4つの小説(加藤有佳織) オレンジのブックリスト──ジェイク・スキーツの詩集とシェリー・ディマラインの小説(加藤有佳織) ともだちのともだち──ジェニファー・クレイグ『ポット始めました』とシークリット・ヌーネス『友だち』(加藤有佳織) 「素描」を書く者、「素描」を読む者(藤井光) 「生き延びる」とは何か、「俺たち」とは誰か(藤井光) 残像に目移りを──ドン・デリーロ『ポイント・オメガ』におけるスローモーションの技法(矢倉喬士) 孤独な人のための文学──ピーター・オーナーのささやかな世界(里内克巳) CHAPTER 5 フェミニズムとアメリカ文学 #MeToo時代のクリエイティヴ・ライティング(吉田恭子) ダメ男のレガシーを語る女たち──パートI:アレグザンダー・ハミルトンの場合(吉田恭子) ダメ男のレガシーを語る女たち──パートII: ラフカディオ・ハーンの場合(吉田恭子) ゆがんだカラダ、ひびく声──カルメン・マリア・マチャドの小説(日野原慶) ショーン・ペンよ、ペンを置け──“史上最悪”のデビュー作『何でも屋のボブ・ハニー』(青木耕平) ガールズ・パワーからホラーへ──クリステン・ルーペニアンによるポスト・トゥルース時代の小説戦略(矢倉喬士) 本でできた虹の彼方へ──レインボー・ブックリスト(佐々木楓) 文学の不気味の谷を越えて──メレディス・ルッソの『イフ・アイ・ワズ・ユア・ガール』(佐々木楓) CHAPTER 6 FATをめぐるものがたり FATをめぐるものがたり(1)──『ダイエットランド』と、あるひとつの解放宣言(日野原慶) FATをめぐるものがたり(2)──ふとっていることの語源学(エティモロジー)と物語学(ナラトロジー)(日野原慶) FATをめぐるものがたり(3)──『飢える私』と「残酷な」世界(日野原慶) FATをめぐるものがたり(4)──『ミドルスタイン一家』と『ビッグ・ブラザー』における家族と身体(日野原慶) CHAPTER 7 文学は文字だけではない 文字は文字ではいられない──英語授業でグラフィック・ノベルを教える(矢倉喬士) 君、バズりたまふことなかれ──沈黙を取り戻すグラフィック・ノベル『サブリナ』(矢倉喬士) スケートリンクから宇宙の果てへ──ティリー・ウォルデン『スピン』『陽光に乗って』(里内克巳) あ・・・・・・ありのまま今起こったことを話すぜ!──ドラマ『13の理由』シーズン3で人は誰しも被害者と加害者の側面を持つという作風への批判が相次いだかと思ったら、いつのまにかオルタナ右翼が映画『パシフィック・リム』を理想的な世界とみなしている事実に気づかされていた(矢倉喬士) ソーシャル・ネットワークと文学──アダム・ジョンソン『フォーチュン・スマイルズ』/「ニルヴァーナ」(日野原慶) タイラー・ダーデンふたたび、みたび──『ファイト・クラブ2』そして『ファイト・クラブ3』(青木耕平) トランプのいない世界の風刺──『サウスパーク』の受難(青木耕平) お目醒めはほどほどに──『デトロイト ビカム ヒューマン』における保守的ジェンダー観と人種表象について(矢倉喬士) CHAPTER 8 翻訳とは何か? 英語を壊すお・も・て・な・し──多和田葉子の『献灯使』とマーガレット満谷の『The Emissary』の翻訳術(矢倉喬士) 柴田さんと村岡さん──『ハックルベリー・フィンの冒けん』の新しさ(里内克巳) 詩人のように翻訳し、翻訳者のように創作せよ──パートI:翻訳とアイスランド語の未来(吉田恭子) 詩人のように翻訳し、翻訳者のように創作せよ──パートII:アメリカ手話の翻訳詩を「読んで」みる(吉田恭子) COLUMN 文学の現場はどこにあるのか──イギリスからみた文学創作(吉田恭子) 座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」 加藤有佳織×柴田元幸×藤井光×矢倉喬士×吉田恭子 あとがき おわりに(矢倉喬士) 【著者プロフィール】 青木耕平(あおき・こうへい) 1984年生まれ。出版社勤務を経て、一橋大学大学院に進学、1990年代のアメリカ小説/文化を研究する。現在、東京都立大学・武蔵野美術大学非常勤講師。主な論考に「アメリカの裏切り者」(「アステイオン」93号)、「神話を書き換え、高く翔べ──ジェスミン・ウォードとアメリカの十年」(『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』付属解説)、「『ビラヴド』と、その時代」(「ユリイカ」2019年9月号)。 加藤有佳織(かとう・ゆかり) 慶應義塾大学文学部助教。アメリカやカナダの文学、世界各地のカッパ(的な存在)に関心がある。翻訳にトミー・オレンジ『ゼアゼア』(五月書房新社、2020年、近刊)。 里内克巳(さとうち・かつみ) 大阪大学言語文化研究科に勤める。著作は『多文化アメリカの萌芽』(彩流社、2017年、単著)、マーク・トウェイン『それはどっちだったか』(彩流社、2015年、翻訳)、『〈連載版〉マーク・トウェイン自伝』(彩流社、2020年、翻訳)、『バラク・オバマの言葉と文学』(彩流社、2011年、編著)など。 佐々木楓(ささき・かえで) 関西大学他非常勤講師。セクシュアルマイノリティとされる人たちの小説や映画を中心に、個人と社会の性のあり方について研究中。 日野原慶(ひのはら・けい) 大東文化大学にてアメリカ文学を研究。特に現代のアメリカ小説を対象にエコクリティシズムと呼ばれる環境に焦点を当てた文学批評をおこなっている。ごく最近のアメリカ小説などにも関心をひろげ研究対象としている。 藤井光(ふじい・ひかる) 1980年大阪生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士課程修了。同志社大学文学部英文学科教授。主要訳書にD・ジョンソン『煙の樹』、S・プラセンシア『紙の民』、R・カリー・ジュニア『神は死んだ』、H・ブラーシム『死体展覧会』、M・ペンコフ『西欧の東』(以上、白水社)、D・アラルコン『ロスト・シティ・レディオ』、T・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』、S・フリード『大いなる不満』、A・ドーア『すべての見えない光』(第3回日本翻訳大賞受賞)、R・マカーイ『戦時の音楽』(以上、新潮社)、N・ドルナソ『サブリナ』(早川書房)など。 矢倉喬士(やぐら・たかし) 西南学院大学で現代アメリカ文学を研究。ドン・デリーロの作品を中心的に扱った博士論文を執筆後、小説、映画、グラフィック・ノベル、ドラマなどを対象に現代アメリカを多角的に考察している。ドン・デリーロ『アンダーワールド』論で2015年度日本アメリカ文学会関西支部奨励賞受賞。翻訳にタナハシ・コーツ『僕の大統領は黒人だった』(慶應義塾大学出版、2020年、池田年穂・長岡真吾との共訳)がある。 吉田恭子(よしだ・きょうこ) 1969年福岡県生まれ。立命館大学教授。英語で小説を書く傍ら、英語小説を日本語に、日本の現代詩や戯曲を英語に翻訳している。短編集『Disorientalism』(Vagabond Press、2014年)、翻訳にデイヴ・エガーズ『ザ・サークル』(早川書房、2014年)、『王様のためのホログラム』(早川書房、2016年)、野村喜和夫『Spectacle & Pigsty』(OmniDawn、2011年、Forrest Ganderとの共訳)など。 (出版元より) 発売日:2020.12.24 出版社:書肆侃侃房 判型:A5判 ページ数:376

-

ギンガムチェックと塩漬けライム (著 鴻巣 友季子)

¥1,980

小説の読み解き方がわかる。知ってるつもりだったあの名作の、新たな顔が見えてくる! 『嵐が丘』は、相続制度と法律知識を駆使した「不動産小説」だった? アトウッドの『侍女の物語』は現代アメリカがモデル? 不朽の青春小説『ライ麦畑でつかまえて』は、太宰の『人間失格』に似ている? これからのポストヒューマン時代に必読の作家、カズオ・イシグロー 当代一の翻訳家・文芸評論家である著者が、誰もが知る名著を全く新しい切り口で解説し、小説のあじわい方を指南する大人向けブックガイド。 あの名作の知られざる“顔”が見えてくる! 誰もが一度はふれたことのある古典的名著から、今こそ読むべき現代作家の“問題作”まで。 著者の翻訳家としての歩みのなかで、思い出深い作品、折にふれて読み返す、大切な名著たちをここに紹介。 翻訳者ならではの原文(英語)の読み解きや、作品理解の深まる英語トリビアがちりばめられていますので、翻訳家志望の方や、英語学習者も楽しめます。 ● 鴻巣 友季子 1963年東京都生まれ。翻訳家、文芸評論家。主な訳書に『風と共に去りぬ』『嵐が丘』『灯台へ』(新潮文庫)、『恥辱』(早川書房)ほか。主な著書に『文学は予言する』(新潮選書)、『翻訳教室 はじめの一歩』(ちくま文庫)ほか。

-

私が私らしく死ぬために 自分のお葬式ハンドブック(野口理恵)

¥1,430

最新の遺体処理から安楽死まで。 あなたは、いつ、どこで死ぬでしょう。 よりよく生きるために知っておきたい「死ぬ」ということ。 一章 死ぬ直前のこと 二章 死んだあと、すぐのこと 三章 私らしく死んでいった人たち 四章 明日も前向きに生きるために 死ぬときの呼吸のこと、食事のこと。宗教のこと、費用のこと、お墓のこと。 うんざりするような「決まりごと」と、これからの私たちのこと。 たくさんの事例を紹介しながら綴るルポルタージュ。 (出版元より) 発売日:2025.3.10 出版社:rn press サイズ:縦17.3 × 横10.4 ページ数:93

-

スペクテイター53号 特集「1976 サブカルチャー大爆発」

¥1,100

「政治の季節」と呼ばれる1960年代と、バブル経済へ突入していった1980年代に挟まれて、まるでなにも起こらなかったかのように思われがちな、1970年代。 ところが、大人たちの目の届かない若者たちの世界では、文化的ビッグバンと呼ぶべき重要な出来事が起きていた。 オカルト、アニメ、パンク、自己教育…。 4つのサブカルチャー誕生の瞬間に立ち会ったリトルマガジン関係者の証言や論考を通じて、1976年に起こったサブカルチャー大爆発の真相に迫る。 目次 PLAY BACK 1976 作画 関根美有 クロニクルズ 70年代の主な出来事 論考 アナザー・スピリッツ・オブ・76 〝76年精神〟とはなにか 文 宇田川岳夫 インタビュー① 氷川竜介氏(アニメ・特撮評論)に聞く 『宇宙戦艦ヤマト』とファンダム形成史 取材・構成 鴇田義晴 インタビュー② 武田崇元氏(八幡書店社主)に聞く 『地球ロマン』とジャパニーズ・オカルト再発見 取材・構成 宇田川岳夫 NIPPON 70S 写真 児玉房子 寄稿① 『ロック・マガジン』にみるパンクの日本上陸 文 東瀬戸悟 写真提供 阿木譲アーカイブ 開田裕治 寄稿② 自己教育の教科書として創刊された『別冊宝島』 文 長沼行太郎 まんが 「夜の魂」 作 まどの一哉 はみだし偉人伝 その4 水谷孝 裸のラリーズと「死」 文 横戸茂 写真 中藤毅彦 (版元より) 発売日:2024.8.30 出版社:エディトリアル・デパートメント サイズ:B5変型 ページ数:184 ============================= ひとつのテーマを深く掘り下げ、日常に新たな知識・視点を与えてくれるバイアニュアルマガジン”SPECTATOR”。 53号は「1976 サブカルチャー大特集」と題し、日本のサブカルチャー史における「1976」に焦点を当て、現代の我々を取り巻く文化の出発点を考察。 1976といえばやはりパンク誕生の年という印象が強くありますが、音楽に限らず、さまざまな分野において変革が起きていたということ。 2020年代の現代に目を向けると、高度に発達した科学技術が文化面にも大きな影響・変化をもたらしつつあります。 サブカルチャーは社会の姿を映す鏡であり、1976年という激動の時代を追った本書から得られるものは多いはず。